矗立於巴黎羅浮宮德農館的達魯階梯(Daru Staircase)之巔,《薩莫色雷斯的勝利女神》(Winged Victory of Samothrace)是希臘化時期(Hellenistic Period)藝術的巔峰之作,本文將深入剖析勝利女神雕像的完整歷程,從其神話淵源、誕生背景、藝術成就,到其發現、修復與跨越時代的文化影響力。

勝利女神雕像 資訊一覽表

| 項目 | 內容 |

| 正式名稱 | 薩莫色雷斯的勝利女神 (Winged Victory of Samothrace / Niké of Samothrace) |

| 藝術家 | 佚名,可能為羅德島雕塑家 (Anonymous, possibly a Rhodian sculptor) |

| 推斷年代 | 約西元前 200–190 年 (c. 200–190 BCE) |

| 時期 | 希臘化時期 (Hellenistic Period) |

| 材質 | 女神雕像:帕羅斯大理石 (Parian marble) 船首底座:拉托斯大理石 (Lartos marble) |

| 尺寸 | 總高度:5.57 公尺 (含底座) 女神像高度:約 2.75 至 3.28 公尺 船首高度:2.00 公尺 |

| 發現地點 | 希臘薩莫色雷斯島,「偉大諸神」聖殿遺址 (Sanctuary of the Great Gods, Samothrace, Greece) |

| 發現年份 | 1863年4月13日 (雕像主體) |

| 發現者 | 查爾斯·尚普瓦索 (Charles Champoiseau) |

| 現藏地點 | 法國巴黎羅浮宮博物館,德農館達魯階梯頂端 (Louvre Museum, Paris, France; top of the Daru Staircase, Denon Wing) |

勝利女神的歷史與起源

雕像的靈感來自於希臘神話中的勝利女神——妮姬(Nike)。妮姬是希臘神話中象徵勝利的女神,經常出現在戰神雅典娜和宙斯身邊,象徵著軍事與運動勝利,在希臘神話中具有重要地位,她的形象被視為成功、力量和美的象徵。在許多古希臘時期的雕像和藝術品上都可以看到妮姬的身影。

泰坦後裔與宙斯戰車手

在希臘神話的譜系中,妮姬出身顯赫,她是第二代泰坦神帕拉斯(Pallas)與冥河女神斯堤克斯(Styx)的女兒 。她的兄弟姐妹同樣是強大概念的化身:克拉托斯(Kratos,力量)、比亞(Bia,暴力)與澤洛斯(Zelus,熱誠)。這一家人共同構成了實現權力與成功的要素。

妮姬在神話中最為人稱道的功績,是在決定宇宙秩序的「泰坦之戰」(Titanomachy)中扮演了關鍵角色。當宙斯向其父親克羅諾斯及眾泰坦發起挑戰時,斯堤克斯率先帶領她的四個子女投效奧林帕斯陣營。

在這場曠日持久的戰爭中,妮姬擔任宙斯的御車手,駕馭著神王的戰車穿梭於雷霆與戰火之間。最終,勝利女神站在了勝利的一方。為了表彰他們的忠誠與貢獻,宙斯授予妮姬及其手足極高的榮譽,讓他們永駐奧林帕斯山,侍立於自己的寶座之側,成為神權的直接執行者。

作為勝利的化身,妮姬的職權橫跨所有形式的競爭,無論是戰場上的廝殺、競技場上的體育競賽,還是政治辯論與個人奮鬥。經典形象是一位帶有翅膀的年輕女性,象徵著勝利的迅捷與稍縱即逝 。她手中常持有象徵榮譽的桂冠或棕櫚枝,用以加冕勝利者。

妮姬的形象演變

妮姬的形象並非一蹴可幾,而是經歷了數百年的演變,最終在薩莫色雷斯這件作品中達到巔峰。

在古風時期(Archaic period),妮姬的形象尚不固定,常以一種風格化的「跪姿奔跑」(knielauf)姿勢出現,以此來表現速度感,但姿態略顯僵硬。進入古典時期(Classical period),藝術家們開始探索如何更自然地表現運動與神性,其中兩件作品還蠻重要。

第一件是約創作於西元前 425 至 420 年的《派翁尼奧斯的妮姬》(Nike of Paionios)。這座立於奧林匹亞聖地的紀念碑,是為了慶祝墨塞尼亞人與諾帕克都人戰勝斯巴達而建。雕像由帕羅斯大理石製成,被置於一座高達九公尺的三角形基座上,描繪了妮姬輕盈降落的瞬間。她的衣衫在風中飄動,緊貼身體,展現出早期「濕衣法」(wet drapery)的嘗試。這件作品是妮姬作為獨立大型主角的重要先例,確立了以宏偉雕塑來紀念軍事勝利的傳統。

第二個重要的參照點是雅典衛城上雅典娜·妮姬神廟(Temple of Athena Nike)的欄杆浮雕,約創作於西元前 410 年,描繪了多位妮姬女神從事各種活動的場景,其中最著名的一塊是《解鞋帶的妮姬》(Nike Adjusting Her Sandal)。浮雕中的妮姬身姿優雅,身體呈現微妙的平衡感,薄如蟬翼的衣衫滑過肌膚,其褶皺的處理方式將「濕衣法」推向了古典時代的極致。這一形象展現了一種寧靜、精緻甚至帶有私密感的美,與後來的希臘化風格形成鮮明對比。

在早期,妮姬往往只是作為其他主神(如雅典娜或宙斯)的附屬品或屬性出現,是他們手中象徵勝利的標誌 。然而,隨著希臘社會的發展,特別是進入充滿動盪與個人英雄主義色彩的希臘化時代,勝利本身成為了值得頌揚的主題。

從《派翁尼奧斯的妮姬》開始,妮姬開始作為獨立的主角登場,而《薩莫色雷斯的勝利女神》則將這一趨勢推向了頂點。她不再僅僅是宣告勝利的信使,而是主宰戰局的強大力量。

雕像的誕生背景「 希臘化時代」

「海權」競逐

西元前 323 年,亞歷山大大帝驟逝,他一手建立的龐大帝國迅速分崩離析。他的將領們(被稱為「繼業者」,Diadochi)為了爭奪權力,將帝國版圖分割成數個敵對的王國,如埃及的托勒密王朝、亞洲的塞琉古帝國以及馬其頓的安提柯王朝。

這個被稱為「希臘化時期」的時代(西元前 323–30 年),是一個政治格局極不穩定、軍事衝突頻繁的時期。在這個橫跨歐亞非的世界裡,海權成為了決定王國興衰的命脈。控制了愛琴海及地中海的航線,就意味著掌握了貿易、財富與軍隊調度的絕對優勢。

在這樣的背景下,藝術,特別是具有紀念碑性質的宏偉雕塑,承擔起前所未有的政治功能。一座公開展示的勝利紀念碑,不僅是對神祇的感恩奉獻,更是向盟友、臣民乃至敵國發出的強有力政治宣傳,用以彰顯統治者的軍事實力。

薩莫色雷斯島的「偉大諸神」聖殿

雕像的原始所在地——薩莫色雷斯島,並非一個普通的島嶼。這裡是「偉大諸神」(Theoi Megaloi)崇拜的中心,一個泛希臘級別的秘儀聖殿。宗教的地位堪比雅典的厄琉西斯秘儀,吸引了來自整個希臘化世界的朝聖者,其中不乏王室成員,如亞歷山大大帝的父母腓力二世與奧林匹亞絲據傳便是在此地相遇。

該秘儀為入教者提供海上航行的庇佑。對於一個依賴海洋生存與擴張的文明非常重要。因此,選擇在這樣一個國際化且與航海安全緊密相關的聖地,奉獻一座紀念「海戰」勝利的雕像,其意圖再明顯不過。是在一個國際舞台上,向來自各地的政要、商人和水手們炫耀其海軍的所向披靡。

一場羅德島的勝利?

女神像主體由晶瑩潔白的帕羅斯大理石(Parian marble)雕刻而成。帕羅斯大理石是古希臘世界公認的最頂級雕塑材料,以其純淨的質地和溫潤的光澤而聞名,被用於創作最高規格的藝術品,向世界宣告這件作品擁有尊貴地位。

然而,承托女神像的巨大船首底座,由一種帶有灰色紋理的大理石製成,經鑑定為拉托斯大理石(Lartos marble),其唯一的產地是當時愛琴海的海上強權——羅德島(Rhodes)。幾乎可以肯定是羅德島人所為。這不僅僅是材料的選擇,更是一種地質學上的「簽名」。

學者們普遍推斷,這座紀念碑是羅德島為了慶祝一場重大的海戰勝利而奉獻的,最有可能的對手是塞琉古帝國的國王安條克三世,時間大約在西元前 190 年前後 。當時,羅德島與羅馬結盟,共同對抗安條克三世的擴張。此外,雕像所描繪的船首,被認為是一種名為「trihēmiolia」的特殊戰艦,正是羅德島海軍的標誌性艦船。

勝利女神像 藝術成就

希臘化「巴洛克」風格的典範

被譽為希臘化「巴洛克」風格的最佳典範,這一風格追求強烈的情感衝擊(pathos)、誇張的動態和華麗的視覺效果,與古典時期追求的寧靜、和諧與內斂(ethos)形成鮮明對比。

雕像充滿了無與倫比的戲劇性,捕捉的並非一個靜止的姿態,而是動作達到高潮的瞬間:勝利女神正從天而降,雙腳即將觸及戰艦船首。她巨大的雙翼向後展開,彷彿仍在奮力抵抗著強風,身體則以一個充滿力量的姿態向前挺進,整個構圖充滿了向前衝刺的動能。

這種突破雕像自身空間、與周圍環境產生強烈互動的開放式構圖,是希臘化藝術的重大創新,其風格與著名的《佩加蒙祭壇》(Great Altar of Pergamon)的浮雕有著異曲同工之妙。

作品也展現了極致的寫實主義。儘管描繪的是神祇,雕塑家卻以驚人的現實主義手法處理細節。看的人幾乎能感受到猛烈的海風吹拂在女神身上,衣物緊貼肌膚的質感,以及羽翼在空氣中扇動的張力。

濕衣法

雕塑家對衣物質感的處理,堪稱鬼斧神工,是「濕衣法」技巧的集大成者。女神身上穿著一件薄薄的希頓(chitôn),在強風的吹拂下,衣料完全緊貼在她健美的軀幹上,清晰地勾勒出腹部、臀部和腿部的肌肉線條。

此外,一件較厚的希瑪純(himation,斗篷)纏繞在她的腰間與腿部,大部分被風吹到身後,形成了厚重、深邃、層層疊疊的褶皺 。這些深陷的衣褶製造出強烈的光影對比,不僅增強了雕像的立體感和視覺衝擊力,更極大地強化了動態感,這種對不同布料質感的精湛區分與對比處理,充分展示了雕塑家對大理石材質的絕對掌控力,達到了炫技的程度。

戲劇性構圖

原始陳設地點經過精心設計:位於聖殿區域一處鑿山而建的壁龕中,俯瞰著下方的劇場。

這佈局極具巧思,薩莫色雷斯島上真實的海風會吹過山谷,與雕像所描繪的狂風形成呼應,產生身臨其境的錯覺,模糊了藝術與現實的界限。再來,從遠處和低處仰望,女神彷彿正從天際降臨聖地,營造出一種神蹟顯現的崇高氛圍。

雕像的細節處理也預設了最佳觀賞角度喔!雕像的左側,包括衣褶的雕刻和身體的細節,精細程度遠遠高於右側。創作者也許希望觀眾從左前方約四分之三的角度來欣賞這件作品。從這個角度看,女神前進的動態、衣袂飄揚的軌跡以及身體的扭轉姿態,都能得到最完美、最富戲劇性的呈現。

從發現、修復到展示的過程

尚普瓦索的驚人發現

故事始於 1863 年 4 月 13 日。時任法國駐奧斯曼帝國亞德里亞堡(今土耳其埃迪爾內)副領事的業餘考古學家查爾斯·尚普瓦索(Charles Champoiseau),在薩莫色雷斯島的「偉大諸神」聖殿遺址進行發掘 。在一片廢墟中,他發現了一尊巨大的白色大理石女性軀幹、部分胸像以及超過一百件衣飾和羽毛的碎片 。憑藉其學識,他立刻辨認出這是勝利女神妮姬的形象。但在當時,他並未意識到散落在附近的一堆灰色大理石塊的重要性。

尚普瓦索將這些碎片運回法國。雕像於 1864 年 5 月 11 日抵達羅浮宮 。經過 1864 至 1866 年的初步修復,僅有女神的軀幹部分被認為適合展出,最初被陳列在女像柱廳(Caryatid Room)中,與其他羅馬雕塑為伴。

船首底座與右手的重現

1875 年,一支由亞歷山大·孔策(Alexander Conze)領導的奧地利考古隊在同一地點進行系統性發掘。他們研究了尚普瓦索當年遺留下的灰色大理石塊,並驚人地發現,將這些石塊拼合起來,會構成一艘戰艦的船首——這正是女神像的基座。

這個發現的消息傳回巴黎,促使尚普瓦索於 1879 年重返薩莫色雷斯島,專程將這些船首石塊運回羅浮宮。經過多年的努力,雕像與船首基座終於在 1883 年被組合在一起,並於 1884 年正式向公眾展出,呈現出我們今日所見的宏偉形態。在這次修復中,為了美學上的完整性,缺失的右翼被用石膏模型補全。

將近一個世紀後的 1950 年,考古學家 Jean Charbonneaux 在雕像原始發現地附近的一塊巨石下,又發現了女神失落的右手手掌(手指部分缺失)。這一發現意義重大。此前,人們猜測女神右手可能高舉號角或花環。但這隻張開的手掌表明,她可能是一個致意或宣告勝利的手勢,這徹底改變了人們對雕像原始姿態的理解。

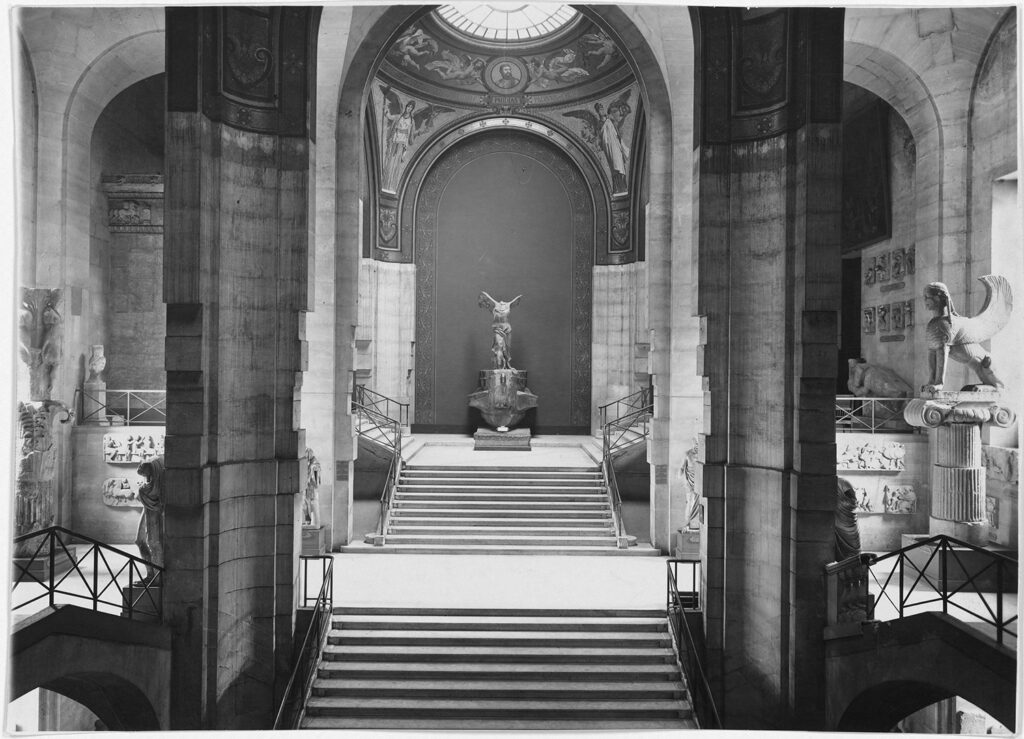

達魯階梯

達魯階梯是 19 世紀中葉拿破崙三世擴建羅浮宮時,由建築師赫克托·勒菲埃爾(Hector Lefuel)設計的入口之一。從此,雕像與階梯融為一體,共同構成世界上最令人印象深刻的博物館景觀之一。

1934 年,最初被批評過於華麗的馬賽克背景被更換為模仿石牆的簡潔牆面 。在第二次世界大戰期間,為躲避戰火,雕像被小心翼翼地移至瓦朗塞城堡(Château de Valençay)妥善保管,戰後於 1945 年安然回歸 。最近一次大規模的修復發生在 2013 至 2014 年,工作人員徹底清潔了積累百年的塵垢,使大理石恢復了原有的光澤,並將一些新近確認的原始碎片整合回雕像與基座中。

羅浮宮網站簡介:連結

文化影響

藝術史上的標竿

在藝術史上,以動感與戲劇性,宣告了古典藝術所崇尚的靜穆、和諧與自我封閉理想的終結。所代表的希臘化風格:強調情感的宣洩、個體的存在感以及藝術品與環境的互動,深刻影響了後世的藝術發展。從羅馬帝國充滿動態的雕塑,到文藝復興時期米開朗基羅對人體力量的探索,再到巴洛克時期貝尼尼作品中那種破框而出的戲劇張力。

現代衍伸作品

在現代藝術領域,藝術家們不斷與她對話:伊夫·克萊因(Yves Klein)用標誌性的「國際克萊因藍」為勝利女神的複製品上色,賦予其全新的精神維度;英國藝術家愛德華·阿林頓(Edward Allington)創作的《勝利之盒》,通過批量複製挑戰原作的獨一無二性;中國藝術家徐震則在其作品《永生》中,將勝利女神的形象與東方佛像結合,探討不同文明間的對話與融合 。

在1957 年的經典電影《甜姐兒》(Funny Face)中,奧黛麗·赫本在達魯階梯上身著紅色禮服飛奔而下的場景,成為了對勝利女神動態之美的經典致敬。2018 年,碧昂絲(Beyoncé)與 JAY-Z 在羅浮宮拍攝的 MV《APESHIT》。影片中,他們夫婦昂然肅立於勝利女神像前,這一畫面被廣泛解讀為黑人文化力量佔領西方藝術殿堂、重塑文化權力格局的強烈宣言。

勝利女神也身處當代文化遺產爭議的中心,希臘政府長期以來一直主張其所有權,認為她是希臘文化遺產中被非法掠奪的一部分,並持續要求其回歸故土。

勝利女神的魅力,在很大程度上源於她的殘缺之美。她失去了頭顱與雙臂,這反而使她擺脫了具體的神話身份與特定的面部表情,昇華為一個更為普世、更具開放性的象徵,這種由殘缺所帶來的想像空間,成為了無數創作的靈感源泉。

謝謝你的閱讀!

歡迎到RosyArts藝術專屬頁面:連結