德布西的《版畫》(Estampes)是他於1903年精心創作的鋼琴組曲,與他的《映像》並列,兩者都是法國印象派鋼琴音樂的關鍵作品。由塔 (Pagodes),格拉納達的黃昏 (Soiree dans Grenade),以及雨中庭園 (Jardins sous la pluie),三首鋼琴曲組成,深刻融合了異國風情和德布西的豐富想像力。

這組作品是德布西獻給法國畫家布蘭舒(Jacques-Émile Blanche)的,當他完成這組作品後,他曾在一封給朋友安德烈‧梅薩傑(André Messager)的信中提到:「我最近創作了三首鋼琴曲,分別是〈塔〉、〈格拉納達的黃昏〉和〈雨中庭園〉。雖然我無法親自去那些地方旅行,但我認為用想像力創作也是一種補救方式。」

1903年7月,德布西完成這組作品,1904 年 1 月 9 日由鋼琴家 Ricardo Viñes 在巴黎艾拉爾廳首演(《版畫》三首一次奏畢)。

德布西 – 版畫 – 塔(Pagodes)

「塔」模仿印尼的甘美朗音樂,德布西在1889年巴黎萬國博覽會上首次聽到這樣的音樂,作品大量使用五聲音階,模仿傳統的印尼旋律。作品中融入了四種不同的五聲音階,進一步定義了塔的形象。塔是東方的寺廟,有小巧的基底,屋頂裝飾華麗,通常向上彎曲,就像作品中反覆出現的上升旋律(G♯, C♯, D♯)一樣。

德布西在樂譜開頭標註了「délicatement et presque sans nuance」(意為「精緻地,且幾乎沒有力度變化」),有助於減少鋼琴家增加自由節奏和過多表現的自然傾向,摒棄浪漫主義時期常見的自由速度 (rubato) 和誇張的力度起伏,轉而營造一種靜態的、冥想式的、令人陶醉的寧靜感 。

甘美朗是一種傳統的印尼打擊樂器,音樂具有很強的東方風情,與西方音樂的調性和節奏有很大的區別。在1889年的巴黎萬國博覽會,讓德布西有機會接觸到來自全球各地的各種文化和藝術,在這裡,他第一次聽到的來自印尼甘美朗(Gamelan)音樂,並對「層層金屬泛音、鐘鑼迴響」的聲音深深著迷。

德布西 – 版畫 – 格拉納達的黃昏(Soirée dans Grenade)

「格拉納達的黃昏」使用阿拉伯音階,模仿吉他撥弦,借用了輕快的哈巴內拉(Habanera)舞曲節奏,並揉合非洲摩爾人之歌的旋律。「Grenade」指西班牙安達盧西亞古城格拉納達,營造出西班牙中東風格,是一個月光、水池、遠處響板與吉他聲交織的夜晚意象。

德布西終其一生只在 1901 年夏天短暫踏入西班牙(聖塞巴斯蒂安看鬥牛),但他一直對西班牙風情相當嚮往。西班牙作曲家曼努埃爾·德·法雅對評價說:「這部作品中沒有一個小節是從西班牙民間音樂中借來的,然而整個作品在最細微的細節上,都傑出地傳達了西班牙。短短幾頁就能表現出濃郁的想像風味,這樣的音樂由外國人憑藉空想寫作出來,想來幾乎是一種奇蹟」

而在樂章結構上,革命性的地方在於「意識流」(stream-of-consciousness) 式的組織方式,摒棄了傳統曲式,代之以一系列如夢似幻的音樂,念頭之間幾乎沒有過渡,隨意地出現又消失。整個結構是高度片段化、貫穿式 (through-composed) 的,至少包含了七個不同的主題動機,在樂曲的進程中被不斷地切割、變形和並置。

格拉納達是西班牙南部安達盧西亞地區的一座城市,擁有豐富的歷史和文化遺產,以壯麗的建築,美麗的街道,和絢麗的文化活動而聞名,吸引著世界各地的遊客。

一個在格拉納達必訪的景點就是阿爾罕布拉宮 (Alhambra)。這是一座精巧的伊斯蘭建築,最初於13世紀由摩爾人建造,後來被基督教國王擴建。宮殿內的裝飾極其繁複,花園裡的噴泉和池塘創造出一種宜人的氣氛。以其精細的建築和設計藝術,已經被聯合國教科文組織列為世界遺產。

這裡也是弗朗明戈音樂的發源地之一,並且在許多酒吧和餐館中,都可以欣賞到深情而充滿激情的音樂表演。

德布西 – 版畫 – 雨中庭園(Jardins sous lapluie)

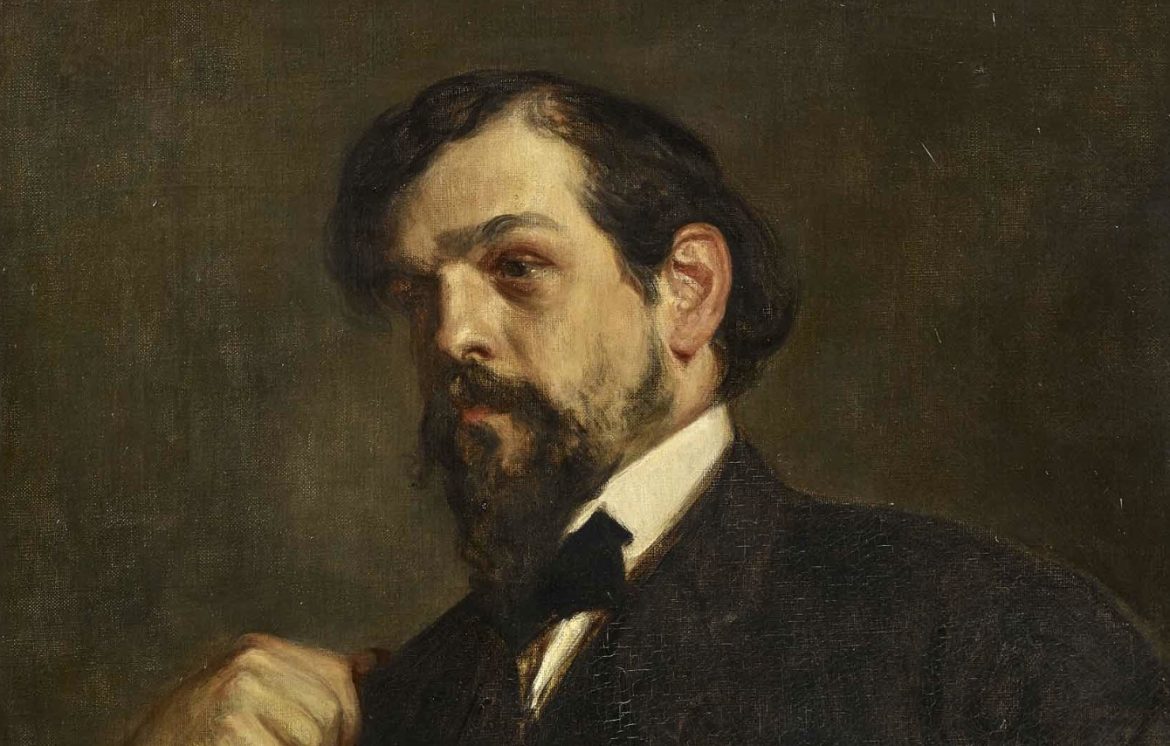

在經歷了東方的冥想與西班牙的幻夢之後,組曲的終曲《雨中庭園》將聽眾帶回了德布西的故土,法國。1903 年春末,畫家 Jacques-Émile Blanche 正在巴黎近郊為德布西寫生,忽遇驟雨。此時,德布西看著窗外植被在風雨中搖曳,雨點敲擊屋簷、雷聲迴盪。他隨即記下印象,幾週後便完成了〈雨中花園〉。

「雨中庭園」描述了一場極度猛烈的雨暴中、位於諾曼底鎮奧貝克的一座花園,喚起風吹的聲音,雷暴肆虐,和雨滴落下的聲音。並利用了兩首民謠旋律,搖籃曲Dodo, l’enfant do 和 Nous n’irons plus au bois [fr] parce qu’il fait un temps insupportable(我們將不再去森林,因為天氣無法忍受)。

此曲在本質上是一首觸技曲,承襲了法國鍵盤音樂大師(如庫普蘭、拉摩)的傳統 。德布西以持續不斷、奔騰不息的十六分音符,生動地描繪了一場雨景的動態變化:從最初輕柔的、淅淅瀝瀝的雨點,到狂風大作、雷聲隱現的猛烈暴雨 。樂譜開頭標示的「Net et vif」(清晰而活潑)以及2/2的拍號,都要求演奏者具備極高的手指清晰度和均勻的觸鍵(égalité),以一種近乎古典式的精確來駕馭這 torrent 般的音流 。

曲中混用半音階、全音階、大調、小調。纖細的琶音,描寫打在園中樹葉的雨水。這些元素交織在一起,製造出雨天兒時回憶的繽紛影像,而這些記憶卻帶著一種憂鬱的氛圍,像消逝的幸福回憶。

Dodo, l’enfant do

“Dodo, l’enfant do” 是一首法語的傳統搖籃曲。其歌名中的 “Dodo” 是 “Dormir” 的親暱形式,意思是 “睡覺”,”l’enfant do” 的意思是 “睡眠的孩子”。整首歌的主要內容是讓小孩入睡,全歌傳達出親愛的母親搖動搖籃,嘗試讓她的孩子平靜入睡的情境。

這首搖籃曲在法國廣為人知,並且被使用在各種文化背景和情境中。德布西在 “雨中庭園” 中引用了這首搖籃曲,為整首曲子營造出一種親密而深沉的氛圍。

Nous n’irons plus au bois

《Nous n’irons plus au bois》是一首法國的傳統民謠,這首歌的標題在英文中的意思是”我們不再去森林了”,旋律輕快活潑,儘管歌詞的主題似乎在講述關於不再能去森林的某種遺憾或者失落。這首歌在法國具有相當的流行度,在法國主要被視為一首兒歌,但起源和具體含義至今仍然是一個謎。

創作背景

1889 萬國博覽會

1889年的巴黎萬國博覽會(Exposition Universelle)是法國為了慶祝法國大革命一百周年舉辦的大型國際博覽會。該博覽會的規模極大,吸引了來自全球各地的參展者和觀眾。整個展區就設在塞納河的兩岸,主要集中在馬賽爾塔周邊的戰神廣場(Champ-de-Mars)和特羅卡德羅宮(Palais du Trocadéro)地區。最引人注目的建築物當然就是為了慶祝法國大革命一百周年而建的艾菲爾鐵塔,至今仍是地標。

-.jpg)

對年僅27歲的德布西而言,參加這次博覽會,可謂一次「深刻的、塑造性的體驗」。在博覽會的爪哇村落 (Javanese kampung),他首次親身體驗了來自印尼的甘美朗 (Gamelan) 管弦樂團演出,在他的音樂生涯中留下了不可磨滅的印記 。

甘美朗音樂對當時的西方耳朵是全然陌生的。它建立在五聲音階(而非西方傳統的七聲音階)之上,具有催眠般的重複性節奏,並由一系列音色奇特的金屬打擊樂器構成 。德布西的著迷並非淺嚐輒止的異國情調獵奇,而是帶有深刻的智識性讚嘆。他曾向友人表示,爪哇音樂「包含了所有的細微差異,甚至是我們已無法命名的那些」,其複雜的複音與對位技巧讓文藝復興大師帕勒斯替那 (Palestrina) 的作品相形之下「如同兒戲」。

-.jpg)

日本浮世繪

德布西生活的時代是日本藝術在法國和歐洲流行的時期,被稱為「日本風」(Japonisme)。在這個時期,許多日本的藝術和製品,包括浮世繪、瓷器、紡織品等被引入法國,深受當時的藝術家和公眾喜愛。

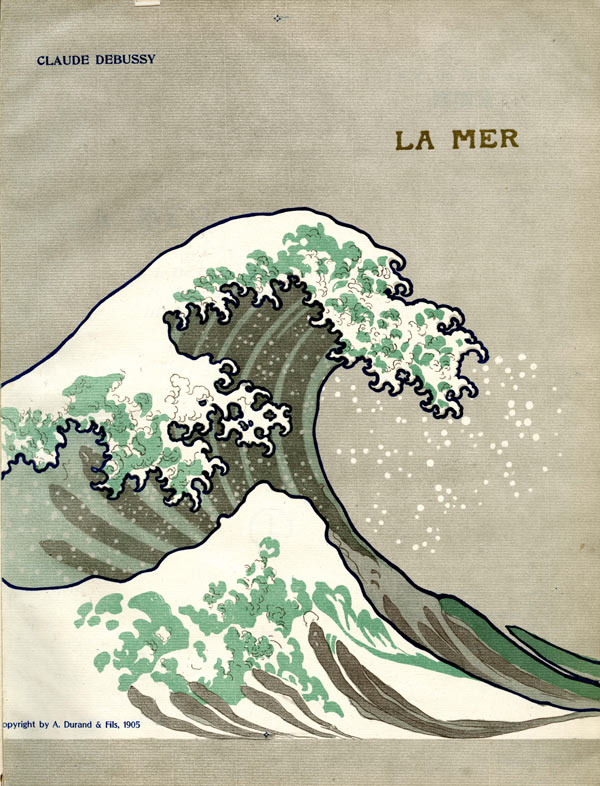

例如著名浮世繪藝術家如葛飾北齋(Hokusai)和歌川廣重(Hiroshige)的作品,這些作品對自然現象的崇尚、獨特視角的使用、強烈的裁剪和濃烈的顏色對比,都在德布西的音樂和視覺藝術的審美中留下了深遠的影響,我們也可以在版畫看見濃烈的東方色彩。

現存的史料也證實德布西是一位浮世繪的收藏家。他與作曲家史特拉汶斯基的合影中,背景牆上清晰可見葛飾北齋的名作《神奈川沖浪裏》。他還將另一幅北齋的作品用於其管弦樂《大海》(La mer) 的樂譜封面。「Estampe」在法語中意為「版畫」或「印刷品」,應視為一系列的音樂「圖像」,有著平面性與非敘事性特質,這些音樂作品也捨棄了浪漫主義式的戲劇性發展,轉而追求一種靜態的、自成一體的畫面感 。

象徵主義詩歌

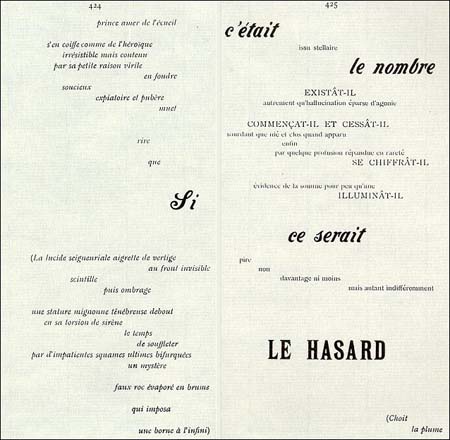

德布西與當時的象徵主義詩人,如馬拉美 (Stéphane Mallarmé) 和魏爾倫 (Paul Verlaine),有著密切的交往。象徵主義的美學核心:崇尚暗示而非直述、模糊而非清晰、氛圍而非敘事,也與德布西的音樂理念不謀而合 。

象徵主義者認為,藝術的最高境界在於「將連結、秩序與形式……留給讀者去完成」。同樣地,德布西的音樂經常呈現出一些充滿暗示性的片段和感官印象,邀請聽眾自行建構意義。音樂不再是講述一個完整的故事,而是創造一種情境、一種心境,讓聽者沉浸其中,自由聯想。

印象主義

在德布西的時代,德國浪漫主義,特別是華格納的音樂戲劇,對整個歐洲音樂界產生了壓倒性的影響。德布西的創作在很大程度上可以被視為對這種影響的一種反動,旨在建立一種全新的、具有鮮明法國特色的音樂美學,擺脫華格納主義中沉重的修辭、宏大的敘事以及強烈推進的功能性和聲 。

在版畫之前,德布西的鋼琴作品雖不乏優美之作,但如拉威爾所指出的,其中創新的元素尚不多,而這是他風格成熟、革命的起點,並預告了後來的《映象》(Images) 與《前奏曲》(Préludes)。

促成飛躍的催化劑之一,是德布西發現了莫里斯・拉威爾 (Maurice Ravel) 於1901年創作的《水之嬉戲》(Jeux d’eau)。其晶瑩剔透的音響和高超的鋼琴技巧,極大地刺激了德布西,促使他將「新李斯特式的技巧與敏感的、印象主義的描繪性衝動」融合起來 。這標誌著兩位法國音樂巨匠之間交互影響與競爭的開始。 圍繞《格拉納達的黃昏》與拉威爾早期作品《哈巴奈拉舞曲》(Habanera) 之間的相似性所引發的爭議,正是這種緊張而又富於創造力的關係的證名,也反映出當時巴黎音樂界對於「西班牙風格」的迷戀。

「印象主義」這個標籤最初是藝術評論家們用來形容莫內等畫家作品的,帶有一定的貶義。後來,它被類比性地應用於德布西的音樂上,但他本人對此相當反感,認為這是評論家們使用的侮辱性詞彙 。他曾寫信給出版商,表示他試圖創作的是「『另一種東西』——在某種意義上是『真實之物』——而那些傻瓜們卻稱之為印象主義,這幾乎是最不恰當的詞了」。也提醒後世,德布西追求的並非模糊或不確定的印象,而是一種更深層次、更感官化的「真實」。

版畫是「非功能性和聲」的典範,和弦的運用完全是為了其色彩價值,而非其在調性進行中的角色 。而貫穿全曲的平行和弦手法,則徹底將和聲從傳統的功能束縛中解放出來,使其成為純粹的音響色塊 。 踏板的功能也被重新定義。它不再僅僅是為了連接音符,更是創造音色、渲染氛圍的關鍵工具。通過踏板製造出的「模糊」或「渲染」效果,不同的和聲得以交融,形成豐富的共鳴層次,與畫家在畫布上調和色彩的手法如出一轍 。

曲式上,也徹底拋棄了傳統的發展式邏輯。《塔》採用一種靜態的、分層的三段體結構;《格拉納達的黃昏》則以其著名的片段式、意識流般的結構著稱,音樂如同一連串的思緒閃現;《雨中庭園》則是一首結構相對清晰的觸技曲,採用分段曲式。這種形式上的自由,正是德布西風格的標誌。

德布西 – 版畫 – 樂譜購買

Henle Urtext Edition

這是亨利出版社(Henle Urtext Edition)的德布西《版畫》(Estampes)的鋼琴獨奏版樂譜。亨利出版社是德國的一家音樂出版社,於1948年在慕尼黑創立,由音樂學者及作曲家Günter Henle成立,他的目標是出版最精確的Urtext版本樂譜,並保證其品質與可讀性。

“Urtext”這個詞源於德語,意思是”原始的文本“。是指這份樂譜是根據作曲家的原始手稿,或是最早的印刷版樂譜來製作的,並且在編輯過程中,儘量保持忠實於作曲家的原意,避免加入過多的編輯者自己的詮釋和修訂。

Durand & Fils

Durand & Fils是法國的一家音樂出版社,該出版社在德布西在世的時候就已經出版過他的許多作品,所以他們的版本通常被認為是可靠的。與Urtext版本相比,Durand的版本可能會包含一些編輯者的詮釋和修訂,但這並不代表品質就一定較差,有些人可能更偏好這種版本,因為它可能提供了一些有用的指導,如指法或踏板使用等。

非常謝謝你的閱讀,這裡是 RosyArts,一個專注於生活美感的網站。

看更多相關文章?歡迎到RosyArts古典音樂專屬頁面:連結