1910年代的歐洲,社會動盪不安,戰火四起。在這場混亂之中,一群年輕的藝術家聚集在瑞士蘇黎世,發動了一場完全不同以往的藝術運動。這種藝術拒絕傳統、提倡荒謬與嘲諷權威,被稱為「達達主義」,並深刻地改變了藝術史,讓我們一起來解密達達主義的背景、特色、代表作品、藝術家吧!

達達主義 簡介

達達主義(Dadaism)是一種反藝術的文化運動,起源於1916年的瑞士蘇黎世。它打破所有規則,不尋求美、不講究邏輯,只為反抗既定體制和價值觀。 達達的創作可以荒謬、隨性,甚至毫無意義,只要能表達出對主流文化的不滿,就能成為達達的經典之作。這種風格很快席捲歐洲與美國,成為20世紀初最具爭議的藝術風潮之一。

起源與歷史背景

蘇黎世與Dada運動的誕生

1916年,第一次世界大戰進入膠著狀態,無數藝術家為逃離各國激烈的戰事來到中立國瑞士。蘇黎世的Cabaret Voltaire(伏爾泰咖啡館)成為了這群人的聚集地。雨果·巴爾(Hugo Ball)、艾米·亨尼格(Emmy Hennings)、特里斯坦·查拉(Tristan Tzara)等人在這裡發起了達達運動。

這裡的氣氛讓人很窒息:人們對戰爭的絕望、對傳統價值的懷疑和對未來的不確定,催生了這種「什麼都不信」的反叛精神。他們用詩歌、表演、拼貼和現成物(ready-made)挑戰所有既有規則,像一場瘋狂的遊戲,讓藝術回歸純粹的自由。

跨國傳播與發展

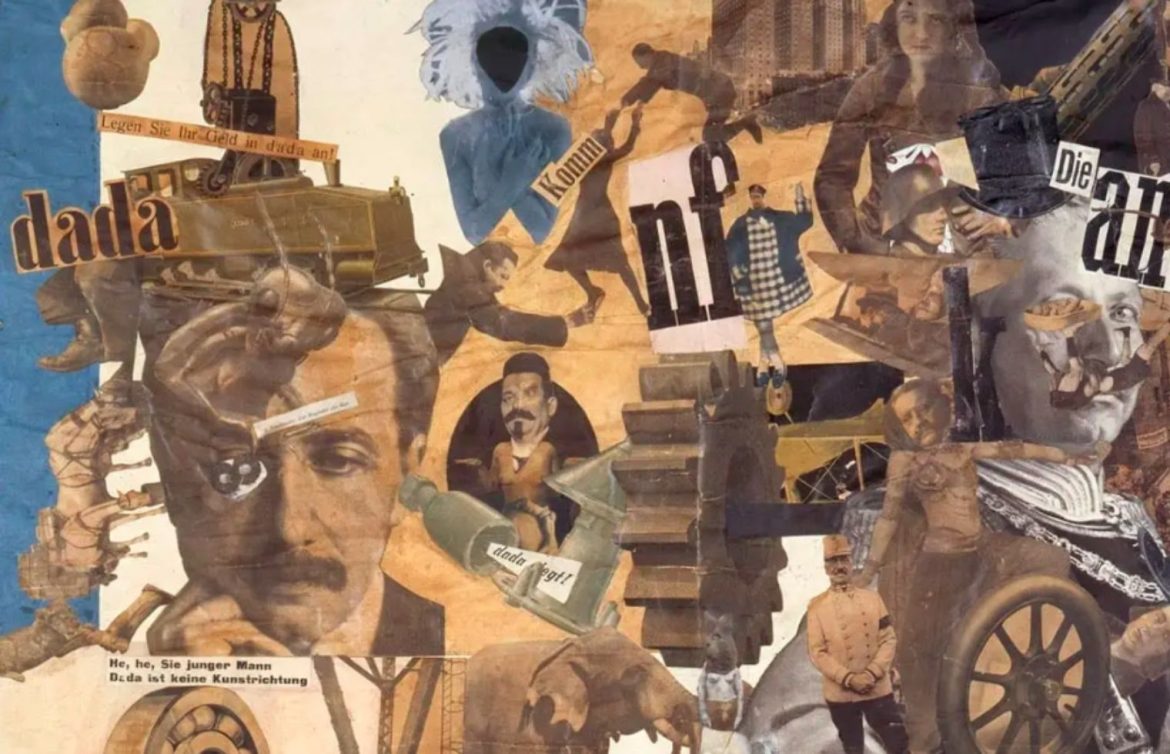

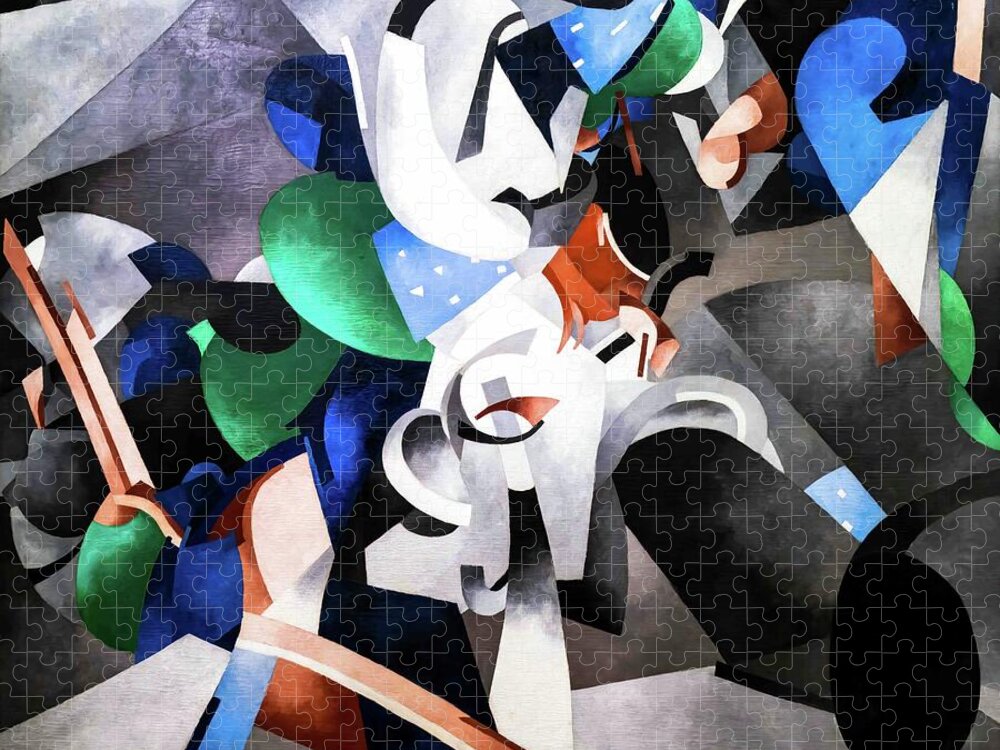

蘇黎世的達達精神沒多久便擴散到全球,尤其是在德國、法國與美國這些地方蓬勃發展。柏林的達達更帶有政治性,藝術家用極端、激進的方式諷刺權力,將時事插圖、報紙剪報組合成拼貼,政治諷刺意味濃厚。巴黎則強調荒謬與詩意,延續語言遊戲與異想天開的創作手法。紐約的藝術家們用現成物和拼貼表現達達理念,「小便斗」等經典作品挑戰了美術館的定義。雖然表達方式不同,但都同樣「反抗傳統」,開創了屬於現代藝術的新路徑。

達達主義 特色

核心理念

達達主義像一面反光鏡,誇大地嘲諷戰爭與社會權威,強調「無意義」與「即興創作」,拒絕所有定義,甚至連藝術本身都懷疑。達達份子相信,絕對自由才有真正的創造力。

荒謬、反邏輯是行動準則,寧願創作無法解釋的詩句與尷尬劇場,也不願順從所謂的經典標準。對抗體制不是口號,而是用行動實現。他們認為,任何規則都只是主流的洗腦,只有打破標準、挑釁權威,才可能有新的藝術與思想出現。

表現形式

達達藝術最常見的方式包括:

- 拼貼(Collage):將報紙、照片、畫報任意拼貼組合,形成荒謬的新意象。

- 現成物(Readymade):把日常用品像小便斗、腳踏車輪擺進美術館,告訴世人「這也是藝術」。

- 語言遊戲與詩歌:創作「聲音詩」,使用失去意義的字詞排列,像嬰兒胡言亂語。

- 即興表演:隨性詩朗讀、即興肢體動作,打破傳統戲劇規則。

作品們讓達達看似玩笑,其實是認真的反問:藝術到底是什麼?誰能決定美的標準?

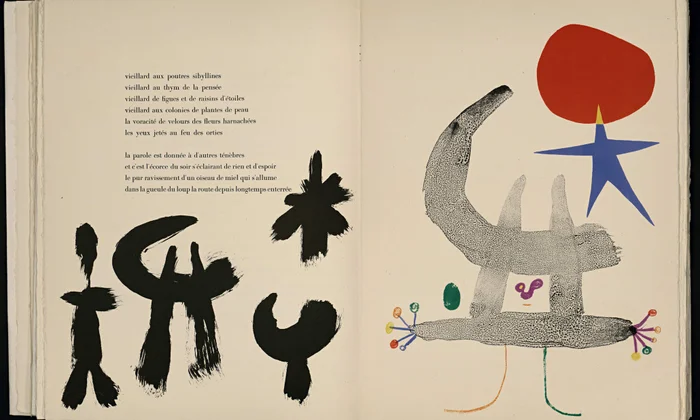

影響

達達主義為20世紀的藝術帶來天翻地覆的變化,直接啟發了超現實主義(Surrealism),後來的拼貼、現代裝置藝術、觀念藝術和行為藝術,都能找到達達的影子,許多當代藝術家延續達達主義的精神,用荒謬或幽默對抗社會現實。現代的創作人只要想挑戰規則,都在無意中繼承了這種拒絕陳腐、提倡創意的DNA。

代表人物 & 代表作品

Tristan Tzara(特里斯坦・查拉)

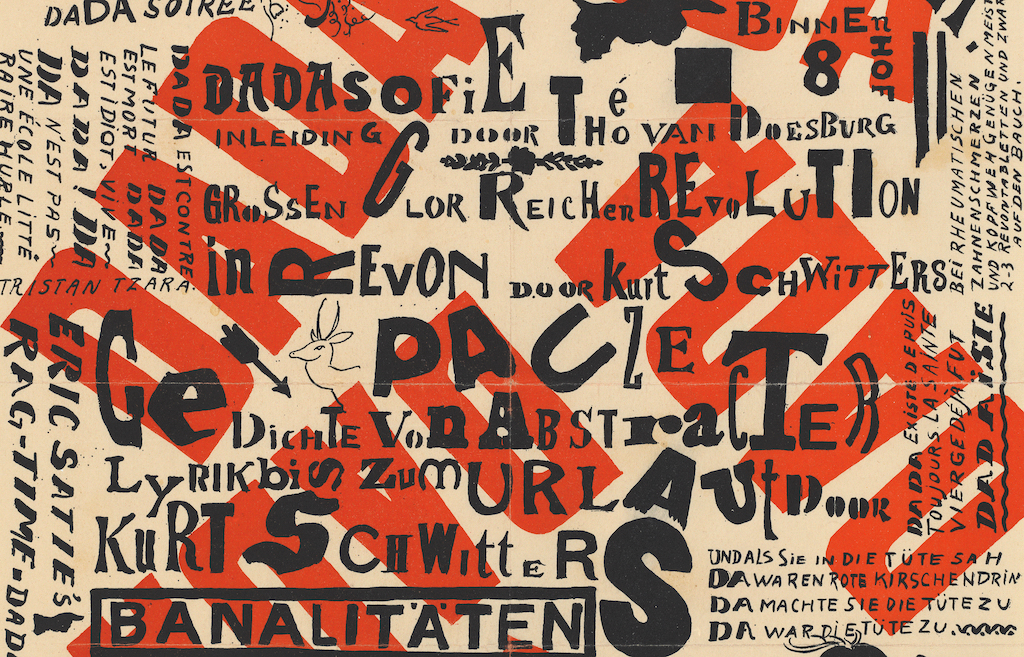

查拉來自羅馬尼亞,逃離一次大戰的陰影後,在瑞士蘇黎世與朋友成立「伏爾泰咖啡館」。他把兒時遊戲般隨機翻字典、剪報紙的方法搬進舞台,朗誦毫無語意卻節奏強烈的聲音詩,並於 1918 年發表〈達達宣言〉高呼「我們拒絕一切理性」。靠著不斷辦朗誦會、出雜誌《DADA》,把這股「反正經」風潮推往德、法、美,讓達達成為第一次真正跨國的前衛藝術浪潮。

Hugo Ball(雨果・巴爾)

—-Hugo-Ball.webp)

巴爾本是德國劇作家,戰爭爆發後與伴侶艾米・亨寧斯流亡蘇黎世。他在 1916 年的一場表演中穿紙板修士裝,念出由「ba、da、dol」等無詞音節組成的〈Karawane〉,象徵語言在砲火面前的崩解。作品藉語言崩解來反映戰爭下的荒謬,開啟後來聲音藝術與表演詩的傳統,晚年著作《逃離時間》詳細記錄達達誕生的細節。

Hans/Jean Arp(漢斯/讓・阿普)

阿普同時以德語名 Hans 和法語名 Jean 活躍於蘇黎世與巴黎,為了證明「偶然也能創造秩序」,他把紙撕成碎片任其隨風落下,再照落點黏貼,開創「機率拼貼」。又在木雕與石膏中雕出柔軟有機的曲線,彷彿種子自然生長。阿普日後投身超現實與抽象畫派,但始終維持幽默、輕盈的達達精神,被視為連接兩大流派的關鍵人物。

—-HansJean-Arp-725x1024.jpg)

-1024x819.jpg)

Marcel Duchamp(馬塞爾・杜象)

—-Marcel-Duchamp.png)

.webp)

杜象把男廁小便斗橫放、簽名“R. Mutt”,命名〈噴泉〉。他說:「藝術不在對象,而在觀念。」並遞交紐約獨立藝術家協會展覽,展方以「不是藝術品」拒收,卻意外引爆世紀大爭論:若藝術家簽上名字、觀眾願意看,日常物品就能搖身變藝術嗎?這件「現成物」改寫了創作與審美規則,被譽為現代觀念藝術的開端。

—-Marcel-Duchamp.jpg)

在明信片尺寸的《蒙娜麗莎》影像上,杜象畫上八字鬍鬚與山羊鬍,並寫下諧音猥褻字母 “L.H.O.O.Q.”(法語讀音暗示“她屁股燙”)。這樣的惡搞嘲諷既挑戰經典崇拜,也讓觀眾意識到“神聖傑作”其實只是可被任意挪用的複製品。

Francis Picabia(法蘭西斯・畢卡比亞)

畢卡比亞出身古巴富商家庭,個性放浪不羈,常往返巴黎、紐約。他把汽缸、齒輪等機械圖解與情色暗示混合,繪出〈Udnie〉等「機械戀人」畫作,嘲諷工業社會吞噬人性。1917 年創辦雜誌《391》,用辛辣短評挑戰學院派與資本精英。快速變換風格的他被戲稱「變色龍」,卻也因敢於翻新,為後來的流行文化和圖像設計打開大門。

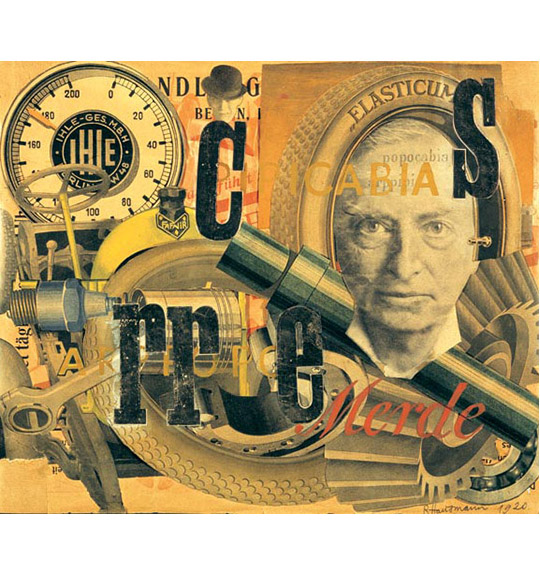

Raoul Hausmann(勞爾・豪斯曼)

豪斯曼是柏林達達的發動機,他把報紙標題、戰場照片、商品廣告剪得粉碎,再重新拼貼成帶刺諷刺的新圖像,首創政治性「照片拼貼」。他的裝置〈機械頭〉在假人頭上插滿尺規、電線與假牙,諷喻官僚只會機械思考。豪斯曼還熱衷街頭行動,影響力一路延伸到 1960 年代的反文化運動。

Hannah Höch(漢娜・荷赫)

.jpeg)

荷赫是柏林圈中少數女性核心成員。她擅長用報紙、照片和雜誌剪貼出巨大萬花筒般的圖像:政治人物腦袋、舞蹈家身軀、齒輪與啤酒桶交錯漂浮,作品尖刻嘲諷魏瑪共和的男性權力結構。〈切割菜刀 Dada〉像爆裂萬花筒般的拼貼,把政治人物腦袋混入廚房刀具,也是尖銳好笑。

看更多藝術文章?歡迎到 RosyArts藝術專屬頁面

延伸閱讀 >>

什麼是現代藝術運動?總是讓人看不懂的藝術作品!定義、歷史、作品範例 | Modern Art