巴爾托克於1881年在匈牙利出生,並於1945年在美國逝世,是20世紀最重要的作曲家之一,也是一位才華橫溢的鋼琴家以及音樂學者。他的音樂創作受到了多種風格的影響,包括浪漫主義、印象主義以及民謠音樂。這篇文章將會介紹巴爾托克的風格與有趣小故事,並介紹一些知名的作品!

巴爾托克「樂派」究竟是什麼?

如果必須用一句話概括:他不是某個現成樂派的成員,而是親手把「匈牙利民謠+法國印象派和聲+德奧絃律學+二十世紀節奏實驗」合成一個新的語言。後世評論家發明了各種標籤:「匈牙利第二民族樂派」「現代主義民族主義」「新民謠樣式」但這些名稱都只是試圖捕捉他獨有的合成風格。

音樂中經常出現強烈的節奏和對比,而且往往富於戲劇性和強烈的情感色彩。例如,在他的舞劇《藍鬍子的城堡》中,就可以聽到他怎樣巧妙地運用音樂語言來描繪劇中角色的性格和情感變化。

與李斯特截然不同的民族派

- 李斯特、埃爾凱爾(Erkel)在 19 世紀已把「匈牙利風格」推向歐陸,但主要素材是城市化後的吉普賽樂隊旋律(verbunkos)。

- 巴爾托克 & 科達伊從 1905 年開始野外錄音,重新發現農村五聲音階、非對稱節拍、微分音裝飾──這是「第二波」民族派,更貼近原始民謠而非沙龍音樂。

其實巴爾托克並不想重複李斯特的華麗民族主義,而是把民歌視為「自然科學材料」:先採集、分類、統計,再用作作曲素材。這種方法論讓他更像牛頓派科學家,而非浪漫派詩人。

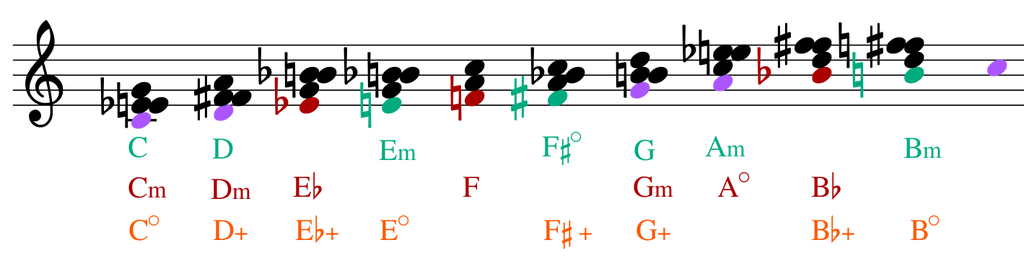

和聲:印象派色塊 × 匈牙利五聲

- Polymodal Chromaticism:將兩個五聲音階錯開半音堆疊,既保留民歌味,又擁有全音階的色彩。

- 夜曲和聲:在高音域疊加二度、小三度叢和弦,營造蟲鳴、鐘聲、遠雷等「夜音景」。

- 這種寫法與德布西的平行和聲、拉威爾的謠曲式節奏形成「東西歐印象派」對照。

節奏:不對稱拍子的革命

- 他鍾愛保加利亞 5/8、7/8、9/8(2+2+3 或 3+2+2)等「跛腳節拍」,把原本舞蹈用的重心轉折搬到鋼琴、弦樂四重奏。

- 在《小宇宙》與《鋼琴奏鳴曲》裡,左右手常同時演奏不同拍群,提前示範了日後米尼瑪音樂的位移節奏概念。

結構:「弓形」對稱美學

- 他酷愛「A–B–C–B–A」式的Arch form(弓形結構):最外層回到開頭,中層鏡像,中段為核心。

- 代表作:第三弦樂四重奏、第二鋼琴協奏曲終樂章。這讓整曲像鏡子反射,兼具數學美感與敘事張力。

為何說「巴爾托克派」開啟後現代跨界?

- 李蓋蒂、魯托斯拉夫斯基到約翰‧亞當斯,都直接引用他的變形節拍、夜曲音色或弓形結構。

- 學術:民族音樂學今天仍沿用他整理田野錄音的分類方式;普林斯頓派十二音研究者也分析他「非序列」的多調同構現象。

巴爾托克的有趣「小故事」

帶着蠟筒機闖東歐,被當成「間諜」

1905 年夏天,年僅 24 歲的巴爾托克第一次揹著愛迪生蠟筒留聲機,到匈牙利邊境的村落採集民歌。村民從沒看過能「把聲音關進盒子」的機器,警察誤以為他是竊聽軍情的間諜,為避免麻煩,從此,他每趟都攜帶兩樣「護身符」:一封官方蓋章的介紹信,用來向解釋「此乃科學採集」;以及幾枚硬幣(或小點心)作為酬謝,請村民安心開嗓。

狠拒納粹榮譽與演出

1937 年起,納粹宣稱巴爾托克的作品屬於「退化音樂」(Entartete Musik)。1939 年 1 月,柏林鋼琴家漢斯・普里格尼茲(Hans Priegnitz)來信,邀請巴爾托克本人參與德國國家廣播電(Deutschlandsender)轉播其《第一號鋼琴協奏曲》。巴爾托克只簡短回覆一句(譯文):

「我實在難以理解,既然你們將我的音樂視為『退化』,怎麼還會邀請我參與?毋須多言,我婉拒這項邀請。」

這封不足百字的親筆信日期為 1939 年 1 月 12 日,現藏匈牙利科學院布達佩斯巴爾托克檔案館(檔號 K337/1939),其影印件張貼於館舍入口,館方戲稱之為「最小的抗議標語」。該信的德文原文與英譯可見於權威彙編 Béla Bartók: Letters(János Demény 編,1971,p. 274)。

臨終前的《鋼琴協奏曲三號》

1945 年 9 月,巴爾托克病危送醫,他把未完成的《鋼琴協奏曲第三號》手稿塞進手提箱,叮囑兒子:「我還沒寫完。」四天後他離世,留下 17 小節由學生補完。這只滿載樂譜的箱子,成了他最後創作衝刺的見證。

偷偷把蟲子養在鋼琴椅下面

除了音樂,他最大的嗜好是昆蟲學。住在美國時曾在公寓地毯上撿到稀有「跳蟲」,他乾脆把一盒飼養皿藏在鋼琴椅底,每天練完琴就彎腰觀察。學生以為老師在「向作品鞠躬」,其實是在看蟲子吃葉子。這些標本後來由匈牙利自然史博物館收藏,標籤寫着:Collected by B. Bartók, composer.。巴爾托克紀念館也有不少保存狀態比較好的甲蟲。

閃電求婚

1922 年,19 歲的鋼琴新生 Pásztory Ditta 進入布達佩斯李斯特音樂院,成為鋼琴教授巴爾托克的私人學生。隔年 6 月,巴爾托克與首任妻子 Márta Ziegler 離婚;同年 8 月 28 日,他在一次課後步行送 Ditta 回家時,突然提出求婚,並「給她三天考慮」。兩人僅十天後即辦妥特別許可,完成婚禮。此後 Ditta 放下獨奏生涯,與丈夫四手聯彈、巡演海外。

知名作品介紹

《小宇宙 Mikrokosmos》 (1926–1939)

這部 153 首的鋼琴練習曲集原是巴爾托克寫給兒子彼得的「家庭教材」,卻意外變成 20 世紀最完整的鋼琴現代語法手冊:從第一冊單旋律練手,到第六冊〈六首保加利亞舞曲〉把左右手拉進 5/8 對 7/8 的錯位拍,循序示範多調色塊、半音對位、不對稱節拍等所有「巴爾托克元素」。他甚至把羅馬尼亞牧笛、匈牙利民謠與鋼琴打擊奏法折射進練習題——等於把歐陸鄉間聲響封裝進 88 鍵的「微縮地球儀」。對習琴者來說,它既是從哈農到蕭邦的捷徑,也是一扇通往現代主義的側門。

《羅馬尼亞舞曲 Romanian Folk Dances》 (1915/1917)

第一次世界大戰期間,巴爾托克整理田野錄音時發現七段特蘭西瓦尼亞農民舞曲,於是用鋼琴和小管弦樂隊各寫一版,篇幅僅六分鐘卻像走過一場鄉村嘉年華:牧笛獨奏、跳棍舞、快板圓舞輪番上陣,拍號從 2/4 突換 3/8 再回 2/4,留下「東歐節拍教科書」。他保留原旋律微分音裝飾,並在配器中加入木管抖音與擊弦式鋼琴,讓城市聽眾(包括 1917 年布達佩斯首演的樂評)第一次在音樂廳對「農舍土炕」心生嚮往。

《藍鬍子公爵的城堡 Bluebeard’s Castle》 (1911/1917, 首演 1918)

全劇僅兩名角色、一幕七扇門,用持續增厚的管弦色塊與聲場暗示城堡深處的恐懼與渴望。巴爾托克自稱以「夜音樂」筆法描繪血跡、珠寶、花園與淚海。每開一門,調性下降半音,直到第五門衝進燦爛 C 大調,猶如刺眼探照燈照進密室最陰處。1918 年布達佩斯國家歌劇院首演後,樂評讚它「像弗洛伊德遇上華格納」,也讓巴爾托克確立「弓形結構+夜色音色」的招牌。

《奇異的滿州人 The Miraculous Mandarin》 (1918–1924, 首演 1926)

把色欲、暴力與超自然融合成音樂的電光火石:開場管弦樂的「交通堵塞」用四種節拍同時前進,宛如水泥叢林的喇叭交錯;主角滿州人遭搶、被絞再復活,全靠管弦樂金屬群與鋼琴叢和弦模擬血脈翻湧。1926 年科隆首演因「過於猥褻」被市長下令腰斬,卻也讓作品一夜成名,後來多半以音樂會組曲姿態演出,保存約三分之二樂段,野蠻與詩意並存的作品之一。

鋼琴作品精選

Allegro Barbaro (1911)

巴爾托克最具代表性和最受歡迎的鋼琴作品之一。”Allegro Barbaro”意味著”野蠻的快板”,這首只有三分多鐘的獨奏短曲,就像巴爾托克端上一杯火辣匈牙利辣椒湯,第一小節低音反覆敲擊,立刻把聽眾「震」到椅背。

主題取自馬札爾農歌,但他用八度重複、切分重拍和突兀斷句把鄉野旋律鍍上一層金屬光澤。標題裡的 barbaro(野蠻)並非自嘲,而是他對「東歐音樂粗糲不可登大雅」批評的反擊:粗礦節奏、半音和聲,在他手裡就是高能現代感。

Piano Concerto No. 3 (1945)

巴爾托克病榻前最後完成的作品,被樂界稱作「留給妻子的遺書」。第一樂章陽光、歡騰,幾乎聽不到疾病陰影;第二樂章 Adagio religioso 則把他畢生鍾愛的「夜音樂」寫到極致:蟲鳴般二度和弦在弦樂長音上閃爍,途中插入一段和聲頌歌,彷彿窗外忽然傳來教堂鐘聲。終樂章重回活力,結尾一句鋼琴格里賓卡德式琶音嘎然而止——手稿就在這裡收尾,最後 17 小節由弟子 Serly 依草稿註記補完,成為他永遠的告別。

Piano Sonata Sz. 80 (1926)

這部作品是巴爾托克第一部並唯一的正式鋼琴奏鳴曲,分為三個樂章,分別是:快板、慢板、極快板。在這個作品中,成功地將傳統的奏鳴曲形式與他自己的創新音樂語言融合在一起。

三樂章篇幅不長,卻是鋼琴「打擊樂化」的代表作。第一樂章開場就用闔拳重擊和弦,聽感像敲鑼;第二樂章只有兩層音色(左手悶音低沉、右手細線般高音)形成黑夜裡遠近對比;終樂章在 11/8 拍的滾動節奏上高速滑奏,手掌敲擊、手背滑鍵輪番登場。巴爾托克把琴槌、弦枕和鍵盤視為一整套鼓組,證明鋼琴不只會「唱旋律」,還可以「造噪音」。

Three Etudes Op. 18 (1918)

曲名是「練習曲」,難度卻秒殺常規教材,三首不到十分鐘,巴爾托克卻藉它展示了節奏、和聲與指法的「三重極限挑戰」。

- 第一首練習曲, Allegro molto(非常快板):求雙手交錯高速琶音,低音連綿不斷像地震。

- 第二首練習曲, Andante sostenuto(緩板,保持著):聚焦「多調色塊」,手指要在半音堆疊的和聲中精準定位。

- 第三首練習曲, Rubato(自由的節奏)- Tempo giusto, capriccioso:把複節奏推到極限:右手 4 音對左手 3 音的位移節拍全程不落拍。

Out of Doors Suite (1926)

五幅鋼琴「聲音素描」串成一輯。開篇〈鼓與笛〉是農村集市:左手低音敲大鼓,右手三連音像竹笛;〈夜曲〉安靜得能聽見蟲鳴——實際用的是高音區二度叢和弦和弦間敲擊;〈嬉戲魚兒〉顆粒跳動,如波光下小魚翻身;〈牧羊人之歌〉再現空曠山丘的牧笛;壓軸〈追逐〉節拍失衡,像匆忙逃竄的腳步。短短十來分鐘,你就從清晨逛到深夜,體驗一趟聽覺版「戶外遠足」。

“Out of Doors”(匈牙利語:Szabadban)是巴爾托克於1926年為獨奏鋼琴創作的一組曲目,共有五個樂章。每一樂章都描繪了一種與自然相關的主題或場景,使聽眾能夠進入音樂裡對大自然的體驗和感知。

該組曲的五個樂章:

- 《鼓與笛》(With Drums and Pipes):像村口的大鼓猛然落下,聽起來「跛」得帶勁。

- 《舟歌》(Barcarolla): 標題取自義大利小船搖櫓歌,但巴爾托克把它寫得既平靜又帶點不安,像船在夜色中掠過暗礁。

- 《牧笛》(Musettes): 法文 musette 指風笛。左手全程持續空五度、八度「嗡嗡」的 drone,模擬風袋氣流,右手則用尖銳短音型吹出牧笛旋律。

- 《夜曲》(The Night’s Music): 巴爾托克「夜音樂」語法的典範。一開始就把右手二度叢和弦散佈在高音區,像蟲鳴此起彼落;左手極弱的低音持續震動,營造夜風。中段插入一段牧笛式旋律,遠遠浮現又逐漸淡出。

- 《追逐》(The Chase): 速度標記 Presto,是一場不到兩分鐘的高速逃亡。

RosyArts|古典音樂系列

想認識更多古典音樂?點這裡 ➜ 探索更多古典音樂