如果一位作曲家的所有傳世傑作,幾乎都在60歲之後才誕生,你會如何定義他?這就是法朗克(César Franck)一位用大半生沉潛,在管風琴閣樓上默默耕耘,換來最後十年絢爛的音樂奇蹟。讓我們一起看看他的生平、音樂風格、19世紀德法音樂、以及知名的作品介紹。

法朗克 音樂風格

Cesar Franck,被譽為法國音樂的翹楚,完美將德奧音樂的嚴謹結構與法蘭西民族的浪漫融為一體。

最核心的特色是「循環曲式」(Cyclic Form)的運用。法朗克會設定一個核心的「音樂動機」(Motto),如同一段音樂的DNA,讓它在作品的不同樂章中,以各種不同的面貌(如改變節奏、和聲、配器)反覆再現,從而創造出作品的整體統一性,也是高超技巧的展現,使他成為公認的 「theorist of cyclic form」。

在和聲方面,法朗克深受華格納與李斯特的影響,如 Wagner 的《Tristan》式半音與 Liszt 的和聲,語彙豐富且充滿變化。他大量使用半音階和聲,也經常不停轉調(modulate, modulate),營造出一種不斷尋求、永不滿足的內在張力,使音樂充滿了神秘、朦朧與渴望的色彩。同時,身為一位傑出的管風琴家,他對巴哈的崇拜體現在對位法與賦格寫作上,也經常使用複雜的和聲跟旋律。

在情感層面,交織著三種核心氣質:源自宗教信仰的「虔誠神秘」、深藏於內心的「濃烈激情」,以及一絲「高貴的憂鬱」。他的音樂織度常被形容為「管風琴化」(organ-like),音響厚實、層次豐富,偏好混合、濃郁的音色,而非清晰分明的線條,創造出如同教堂穹頂般宏偉又深沉的共鳴效果。

Franck 的三大特徵,獨特和聲、鮮明旋律線、循環形式,常被拿來與 Wagner 相提並論,但他在配器與體裁選擇上維持法國傳統色彩,成為兩種文化的折衷點。

法朗克 生平

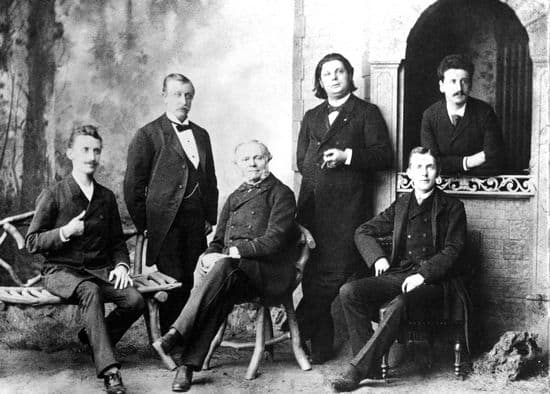

César Franck (1822-1890) 是一位比利時裔法國作曲家、鋼琴家、管風琴家和音樂教育家。他是浪漫時期後期的一位重要作曲家,並且是法國音樂學院的創立人之一。

第一階段:父親的期望 (1822-1848)

1822年12月10日,法朗克出生於當時尚屬荷蘭聯合王國的比利時列日(Liège)。他的父親尼古拉-約瑟夫(Nicolas-Joseph Franck)是一位對音樂抱有極大野心的銀行職員,一心希望將兩個兒子,培養成像李斯特那樣巡迴歐洲的演奏大師。

在父親的嚴格規劃下,法朗克自幼便展現出驚人的音樂天賦。他11歲就在比利時各地巡演,13歲時全家為此遷至巴黎。1837年,15歲的法朗克順利考入頂尖的巴黎音樂院,並在鋼琴、管風琴與作曲等領域迅速贏得多項大獎。然而,正當他準備角逐音樂院最高榮譽「羅馬大獎」時,他專斷的父親卻強行讓他退學,帶他回到比利時舉辦巡演,期望能博得國王的青睞,結果卻未如預期。

這段時期,法朗克內心充滿了矛盾。他厭倦父親安排的炫技、膚淺的沙龍式演出,渴望追求更深刻、更具精神性的音樂創作。這種內在的掙扎,最終在1848年以一場家庭革命告終——他不顧父親的反對,與女演員費莉西泰·賽約(Félicité Saillot)結婚,並毅然決然地脫離了父親的掌控。

第二階段:管風琴家歲月 (1848-1872)

成家後的法朗克,需要一份穩定的收入來維持生計。他開始在巴黎各個教堂擔任管風琴師,並以教學為業。這段漫長的歲月,他遠離了公眾的目光,過著極其規律且虔誠的生活:清晨五點半起床作曲兩小時,然後開始一整天的教學與教堂工作。

1858年,他迎來了生涯的轉捩點:被任命為新建的聖克羅蒂德大教堂(Basilica of Saint-Clotilde)的首席管風琴師。這座教堂擁有當時法國最頂尖的管風琴,成為了法朗克的音樂實驗室與避風港。在此後的三十餘年,他幾乎每個星期天與宗教節日都在此演奏,也用卓越的即興技巧吸引了無數聽眾,連遠道而來的李斯特(Franz Liszt)都曾讚譽他為「巴赫的再世」。

第三階段:創作的黃金十年 (1872-1890)

法朗克的聲望雖然在管風琴界與教育界逐漸穩固,但名聲卻來得非常晚。1870年普法戰爭後,法國民族意識高漲,為了對抗德國音樂的影響,聖桑(Saint-Saëns)等人成立了「法國國民音樂協會」,法朗克也是創始成員之一。

1872年,50歲的法朗克被母校巴黎音樂院聘為管風琴教授。這份工作不僅給了他更高的地位,更讓他身邊聚集了一群充滿熱情與才華的年輕學子,如丹第(d’Indy)、蕭頌(Chausson)、杜帕克(Duparc)等人。他們被老師深邃的音樂思想與無私的人格魅力所吸引,形成了所謂的「法朗克樂派」(La Bande à Franck),成為推動法國音樂革新的重要力量。

學生的崇敬與音樂圈的肯定,極大地激發了法朗克的創作熱情。他生命中幾乎所有最重要的傑作,都是在最後的十餘年間完成的,包括:《F小調鋼琴五重奏》(1879)、《前奏、聖詠與賦格》(1884)、《交響變奏曲》(1885)、《A大調小提琴奏鳴曲》(1886),以及他最宏偉的管弦樂作品《d小調交響曲》(1888)。

1890年,法朗克在前往學生家的途中遭遇了一場馬車交通事故。儘管傷勢起初看似不重,但併發症卻逐漸惡化。同年11月8日,這位備受敬愛的「Père Franck」(法朗克神父)與世長辭,享年67歲。他以一生的堅持,為法國音樂留下了一座堅實、崇高且充滿靈性的豐碑。

19世紀的德國音樂與法國音樂

19世紀德國音樂:深度、哲學、重量級,作曲家將音樂視為探索宇宙與人性的工具。

- 核心精神:向內探索、嚴謹、厚重。

- 代表形式:交響曲、藝術歌曲、樂劇。

- 音樂特點:和聲複雜、對位精巧、結構龐大、情感強烈。

- 關鍵人物:

- 布拉姆斯 (Brahms):堅守古典形式的浪漫主義大師。

- 華格納 (Wagner):以「樂劇」和「主導動機」進行革命的巨人。

19世紀法國音樂:優雅、色彩、感官,作曲家追求音色的美感與形式的清晰。

- 核心精神:向外感知、典雅、清晰。

- 代表形式:歌劇、色彩豐富的管弦樂。

- 音樂特點:旋律優美、節奏輕盈、配器精緻、情感內斂。

- 關鍵人物:

- 白遼士 (Berlioz):管弦樂色彩的魔術師。

- 聖桑 (Saint-Saëns):倡導「法國藝術」,追求優雅與古典美。

- 佛瑞 (Fauré):以精緻的和聲與旋律著稱。

法朗克的偉大之處,就在於他沒有選擇任何一方,而是將兩者完美融合。

- 他使用從巴哈和貝多芬那裡學來的對位法和奏鳴曲式。

- 他引入了華格納式的半音階和聲,但將其轉化為個人的宗教神秘感。

- 他最重要的發明「循環曲式」(Cyclic Form),本身就是一種德國式的、追求終極統一的結構思想。

在這樣堅實的結構之上,他又鋪陳了法國式的優美旋律、豐富音色與感性氛圍。

作品介紹

《前奏、聖詠與賦格》Prelude, Chorale, and Fugue, FWV 21

此曲創作於1884年,當時法朗克已61歲,正值巴黎「國家音樂協會」推動本土作品風潮。這段時期,他身邊圍繞著一群崇拜他的學生(即「法朗克樂派」),給予他極大的精神支持。據說,他最初的構想是寫一首巴赫風格的《前奏與賦格》,但在創作過程中,他認為兩者之間需要一個情感與結構的橋樑,於是加入了核心的「聖詠」(Chorale)部分,形成了現在這個獨一無二的三段體結構,並運用了他最擅長的「循環曲式」,讓幾個核心的音樂動機貫穿全曲,使得三個段落緊密地聯繫在一起。

此曲題獻給當時著名的法國女鋼琴家瑪麗·波瓦特萬(Marie Poitevin),她也是法朗克的學生之一。

《f小調鋼琴五重奏》Piano Quintet in F minor

f小調鋼琴五重奏 (Piano Quintet in F minor) 是他的代表性作品之一,被譽為浪漫時期室內樂的經典之作,由三個樂章組成,分別是激烈的 “Molto moderato quasi lento – Allegro”, 充滿激情的 “Lento con molto sentimento” 和狂熱的 “Allegro non troppo, ma con fuoco”。深受Franck的同儕和後來的音樂家們的喜愛,也展現了Franck的創新風格和精湛技巧。

1880年1月17日,這部作品在巴黎的「國民音樂協會」舉行首演,場面極具戲劇性。擔任鋼琴演奏的正是聖桑本人。然而,聖桑本人是一位崇尚古典式典雅、清晰與節制的作曲家,他對法朗克音樂中這種毫不掩飾、甚至有些過度澎湃的情感表達感到極度不適。

據說在演奏結束後,全場爆發出熱烈的掌聲,法朗克激動地走上舞台,拿起樂譜想要獻給聖桑以表達感謝。但聖桑卻冷冷地拒絕了這份獻禮,轉身便走下舞台,震驚了在場的所有人。這個故事凸顯了當時法國音樂界兩種不同美學觀念的衝突,也從側面印證了這部作品在情感上的衝擊力有多麼巨大。

這部作品的創作背景也頗為有趣,創作時期的法朗克傳出迷戀女學生 Augusta Holmes 的風聲。有傳記學者認為,樂曲裡極端的力度對比與亢奮和聲正映射了這段暗戀之火。聖桑在首演後竟怒氣沖沖地把原稿丟在鋼琴上離場,法朗克的妻子亦公開表示厭惡。音樂教育家 Nadia Boulanger 更打趣說:「這首五重奏寫進了室內樂史上最多 ppp 與 fff 的記號!」

作品題獻給了當時法國樂壇的領袖人物卡米爾·聖桑(Camille Saint-Saëns)。

A大調小提琴奏鳴曲 Sonata in A Major for Violin and Piano

這部作品被譽為是法朗克一生中最陽光、最溫暖、也最完美的創作,是浪漫時代的奏鳴曲中的經典,César Franck 的 “Sonata in A Major for Violin and Piano” 是一首由四個樂章構成的奏鳴曲,於1886年創作。此曲是給他的朋友,著名的比利時小提琴家尤金·伊薩伊(Eugène Ysaÿe)的結婚禮物。由於其高水平的技術要求和深沉的情感內容,此曲迅速成為了小提琴和鋼琴曲目中的經典。

- 第一樂章:Allegretto ben moderato – 以溫柔且充滿感情的旋律開始,展現出Franck獨特的音樂風格。主旋律是由小提琴和鋼琴交替演奏,彼此之間互相對話。

- 第二樂章:Allegro – 第二樂章是整首奏鳴曲中最具挑戰性的部分,以迅疾的速度和充滿激情的旋律進行,展現了Franck的豐富想像力和創作才能。

- 第三樂章:Recitativo-Fantasia – 充滿即興感和幻想風格的樂章,小提琴和鋼琴在此樂章中進行複雜的對話,形成一種夢幻般的氛圍。

- 第四樂章:Allegretto poco mosso – 整首奏鳴曲的高潮部分,具有華麗的技巧和旋律,是全曲的精華所在。

“Martha Argerich Renaud Capuçon Cesar Franck Sonata Hamburg Symphoniker 2020″。由 Martha Argerich(鋼琴家)和 Renaud Capuçon(小提琴家)在2020年6月25日於漢堡交響樂團(Hamburg Symphoniker)的表演。

d小調交響曲 Symphony in D minor, FWV 48

此曲創作於1886至1888年間,是法朗克在將近66歲高齡時完成的晚期巔峰之作。當時的巴黎音樂界,對「交響曲」這種被視為德奧傳統的曲式抱持著相當保守甚至排斥的態度。他們認為法國人的特長在於歌劇與輕巧的管弦樂,而非寫作嚴肅、厚重的交響曲。

1889年2月,這部交響曲在巴黎音樂院舉行首演,立刻引發了巨大的爭議和兩極化的評價。

- 反對者(包括許多音樂院的教授)批評它「結構不合法國傳統」(採用了非典型的三樂章形式)、「音樂沉重、晦暗,像是德國音樂」、「竟然使用英國管,這在交響曲中是前所未聞的!」

- 支持者(主要是法朗克的學生們,如丹第、蕭頌)則為作品的獨創性與深刻內涵大力辯護,認為這才是法國音樂應有的新方向。

這場爭議恰恰證明了法朗克的前瞻性,他並未迎合當時的巴黎品味,而是忠於自己的藝術信念。

- 第一樂章:Lento – Allegro non troppo(慢板 – 不太快的快板) 以弦樂低沉的撥奏開始,木管樂器奏出充滿神秘與懷疑色彩的「種子動機」,彷彿在叩問:「我是誰?世界是什麼?」動機在慢板與快板之間來回對比、發展,充滿了戲劇性的掙扎與衝突,展現了從黑暗中尋找光明的過程。

- 第二樂章:Allegretto(稍快板) 巧妙地將傳統的「慢板樂章」與「詼諧曲」融合在一起。樂章以豎琴與弦樂撥奏開始,英國管吹奏出一段優美又帶有淡淡憂傷的主題,這是慢板的部分。隨後音樂轉為輕快、帶有舞蹈性的節奏,這是詼諧曲的部分。兩個段落交替出現,最終憂傷的主題在更溫暖的氛圍中再現,彷彿在沉思中找到了慰藉。

- 第三樂章:Allegro non troppo(不太快的快板) 終樂章以陽光般燦爛、充滿喜悅的主題開始,象徵著光明與信心的確立。在這個樂章中,展現了他最精湛的「循環曲式」技巧:前兩個樂章的主題被一一召回,它們不再是憂傷或掙扎的,而是在這個充滿肯定的氛圍中融為一體,共同走向最終的凱旋。

RosyArts|古典音樂系列

想認識更多古典音樂?點這裡 ➜ 探索更多古典音樂