李斯特(Franz Liszt)的鋼琴套曲《巡禮之年,第二年:義大利》(Années de pèlerinage, Deuxième année: Italie, S. 161)穿越了藝術、文學與愛情,與前作《第一年:瑞士》著重於描繪壯麗的自然景觀不同,《義大利》將目光轉向了文藝復興時期的藝術與詩歌,本文將會詳細介紹裡面的每一首曲子!

李斯特《巡禮之年第二年:義大利》作品背景

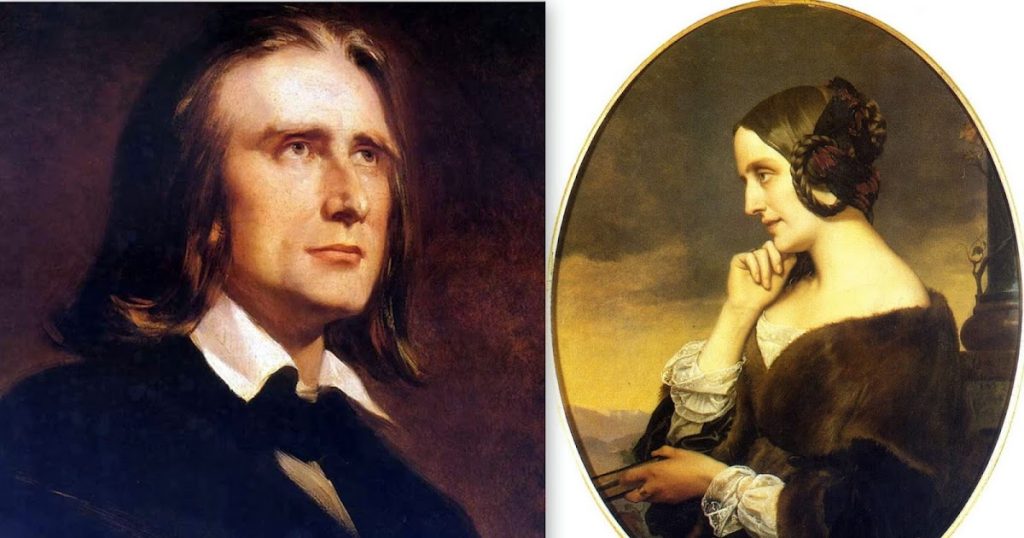

1837年,年僅26歲的李斯特,以「超技」的演奏和俊朗不羈的形象,征服了巴黎所有的沙龍。在事業如日中天之際,他選擇了一條截然不同的道路,與瑪麗・達古伯爵夫人(Countess Marie d’Agoult)一同私奔,逃離了巴黎社交圈的束縛與審視。瑪麗是一位已婚的貴族女性,比李斯特年長六歲,她為了愛情,毅然決然地拋棄了丈夫、家庭與社會地位。

當時的義大利,不僅是歐洲文化的搖籃,也是政治與社會流亡者的避風港。對於因驚世駭俗的愛情而備受非議的李斯特而言,這片土地提供了一個「新的開始」,一個讓他擺脫鋼琴炫技大師的單一形象,重塑自我藝術身份的契機,在此立志成為一位浪漫主義意義上的「詩人」。

《巡禮之年》第一卷《瑞士》的靈感主要來自於阿爾卑斯山的宏偉自然景觀,是李斯特對山川、湖泊、風暴的描繪。但正如音樂學家萊斯利・霍華德(Leslie Howard)所指出的,第二卷《義大利》的作品靈感「完全源於義大利的藝術與文學」。

《義大利》的創作歷程橫跨了近二十年,許多樂曲的最初構想誕生於1830年代末李斯特與瑪麗旅居義大利的時期,其中一些片段甚至可以追溯到他更早期的鋼琴曲集《旅人集》(Album d’un voyageur)。但這部作品,直到1858年才最終定稿並出版,此時的李斯特早已定居威瑪,擔任宮廷樂長,成為了「未來音樂」的領軍人物。

這段長達二十年的時間差,使得《義大利》作品中既保留了1830年代那位巡演歐洲、熱情如火的鋼琴巨星的熾熱情感與華麗技巧,又融入了1850年代那位身居威瑪、潛心創作交響詩、革新音樂形式的成熟作曲家的思想。

婚禮 (Sposalizio)

靈感來源

拉斐爾於1504年創作的油畫《聖母的婚禮》(Lo Sposalizio della Vergine)。1838年2月,李斯特在米蘭的布雷拉美術館(Pinacoteca di Brera)首次見到這幅傑作,畫中那種古典式的寧靜、和諧與神聖感深深打動了他,李斯特對這靈感來源極為重視,甚至要求在樂譜的初版中附上這幅畫的圖像。

這幅畫描繪了聖母瑪利亞與聖約瑟在神聖秩序下的完美婚禮,這對當時因愛情而自我放逐、無法獲得正式承認的李斯特而言,觸動了內心深處對一份受祝福的愛情的渴望。

樂曲分析

樂曲採用了清晰的ABA’三段體結構,圍繞兩個核心主題展開,並在發展中將它們巧妙地結合。

主題A:神聖的氛圍(E大調):樂曲以一段極簡、如鐘鳴般的五聲音階旋律開始,這個主題以開放、空靈的特質,完美地描繪了拉斐爾畫作中聖殿的「夢幻般的背景」以及婚禮現場莊嚴而超凡的氛圍,和聲與節奏的模糊性,則營造出一種宗教的神秘感。

主題B:婚禮的行列(G大調):一段高貴、和聲豐滿的婚禮進行曲主題出現,代表了畫面前景中姿態安詳的人物群像,帶來了穩定與踏實的感覺,象徵著人性與塵世的溫暖。

此曲關鍵挑戰在於音色的控制,開頭的五聲音階主題必須純淨如晶,有如遠方的鐘聲,需要極細膩的觸鍵。婚禮進行曲則要求一種飽滿、溫暖且莊重的歌唱性(cantabile)音色。當兩個主題結合時,如何平衡兩者成為關鍵,精準的踏板運用是營造共鳴豐富、略帶朦朧感的聖潔氛圍所不可或缺的。

沉思者 (Il Penseroso)

靈感來源

來自李斯特在佛羅倫斯聖羅倫佐教堂所見的米開朗基羅(Michelangelo)雕塑作品——洛倫佐·德·美第奇之墓上的《沉思者》(Il Penseroso),雕像散發著深沉、凝重、憂鬱的內省氣質,是「沉思生活」(vita contemplativa)的象徵,李斯特在樂譜的開頭,引用了米開朗基羅本人寫的一首四行詩:

Grato m’è ‘l sonno, e più l’esser di sasso, Mentre che ‘l danno e la vergogna dura; Non veder, non sentir m’è gran ventura; Però non mi destar, deh, parla basso!(我喜愛睡眠,更甚者,是化為頑石, 只要世間的罪與恥仍存;看不見、聽不見,於我乃大幸;所以,別喚醒我,啊,請輕聲!)

樂曲分析

這是李斯特作品中最陰鬱、最具紀念性的作品之一。樂曲設定在深沉的升C小調,標記為Lento(緩板),以一種送葬進行曲般沉重、無情的步伐緩慢前行。音樂幾乎完全被限制在鋼琴的低音區,運用了大量厚重、移動緩慢的和弦,來模仿石頭的重量感與靜止感,織體極為簡潔甚至貧瘠,反映了雕像那種樸素而宏偉的氣質。

和聲充滿了尖銳的不和諧音與半音階進行,營造出深不見底的悲傷與陰影,刻意迴避了傳統的旋律線條,轉而聚焦於一段不斷下行的半音階哀歌,彷彿要沉入絕望的深淵。

演奏此曲的挑戰在於,如何在極慢的速度下維持巨大的內在張力,演奏者必須創造出如管風琴般深沉、共鳴豐富的音色,利用手臂的重量來彈奏密集的和弦,既要厚重又不能產生敲擊感,以絕對穩定的節奏保持葬禮進行曲的律動。

羅沙的小調 (Canzonetta del Salvator Rosa)

靈感來源

李斯特將標題歸於17世紀義大利畫家薩爾瓦托·羅沙(Salvator Rosa),這位「前浪漫主義」人物以狂野的風景畫和作為詩人、演員、音樂家的多重叛逆身份而聞名 。然而,樂曲中所採用的旋律,即歌曲《我時常更換地方》(Vado ben spesso cangiando loco),後來的研究證實,其實是由喬瓦尼·博農奇尼(Giovanni Bononcini)所譜寫。歌詞充滿了浪子情懷:

Vado ben spesso cangiando loco, Ma non so mai cangiar desio. Sempre l’istesso sarà il mio fuoco, E sarò sempre l’istesso anch’io. (我時常更換我的住所, 但我的渴望從未改變。 我的火焰將永遠熾熱如初,我自己也將永遠如一。)

樂曲分析

這是一首直接、迷人的改編曲,標示為 Andante marziale(雄壯的行板)。性格輕快、幽默,帶有明顯的世俗氣息,與前一首《沉思者》的壓抑形成鮮明的對比,調性從升C小調轉向明亮的A大調,給聽眾提供了一個喘息時刻。

李斯特在曲子中描繪那個 restless、漂泊的浪漫主義藝術家原型,一個他在薩爾瓦托·羅薩身上看到,並進而投射到自己身上的形象。羅沙體現了李斯特心中那種生活在社會規範之外、才華橫溢的叛逆天才的理想,如同歌曲的歌詞——「我時常更換地方,但渴望從未改變」。

關鍵在於捕捉音樂中那種愉悅、略帶瀟灑的氣質,進行曲般的節奏需要清脆、清晰的觸鍵,演奏應當輕快而風趣,避免任何一絲其他樂曲的沉重感。

佩脫拉克的十四行詩 (Tre Sonetti del Petrarca) 第47首

在《巡禮之年第二年》的核心,是三首根據義大利文藝復興時期偉大詩人佩脫拉克(Francesco Petrarca)的十四行詩譜寫的鋼琴曲,這三首作品構成了一個緊密相連的組曲,共同探索了愛情的多重面貌。

最初這些作品是為男高音與鋼琴而作的藝術歌曲,當李斯特將它們改編為鋼琴獨奏曲時,他精心保留了義大利美聲唱法(bel canto)那種抒情、歌唱性的特質,要求鋼琴家讓樂器「歌唱」起來 。這次改編不僅是移植,更是一次再創作的典範,展現了李斯特作為改編曲大師的才華。

詩歌原文

Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, e l’anno, E la stagione, e ‘l tempo, e l’ora, e ‘l punto, E ‘l bel paese, e ‘l loco, ov’io fui giunto Da’ duo begli occhi, che legato m’ànno. (祝福那一天、那一月、那一年,祝福那個季節、那個時辰、那一刻,祝福那片美麗的國土與地方,我在那裡遇見了那雙將我囚縛的美眸。)

E benedetto il primo dolce affanno Ch’i’ ebbi ad esser con Amor congiunto, E l’arco, e le saette, ond’i’ fui punto, E le piaghe, ch’infino al cor mi vanno. (祝福我初次甜美的憂傷,那是我與愛神相繫時的感受;祝福那弓與利箭,將我射中的瞬間,祝福那些一直深入心底的傷口。)

Benedette le voci tante, ch’io Chiamando il nome de mia donna ò sparte, E i sospiri, e le lagrime, e ‘l desio. (祝福我呼喚「勞拉」之名時,散落的無數詩句,祝福所有伴隨而來的嘆息、眼淚與渴望。)

E benedette sian tutte le carte Ov’io fama l’acquisto, e ‘l pensier mio, Ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’à parte. (祝福那些紙頁,在上面我贏得她的聲名,也祝福我的思念,唯有她一人參與其中。)

樂曲分析

樂曲採用降D大調,是李斯特常用來表達神聖或理想化愛情的調性。織體以主音音樂為主,以豐滿的和聲伴奏支撐著一條高亢的、聲樂風格的旋律,旋律本身極具挑戰性,被休止符和切分音打斷,暗示著一種屏息、激動的情感狀態。以一個非傳統的、強有力的A大調和弦開始,遠離主調,在找到回歸降D大調的路徑後,營造出一種終於抵達恩典之境的感覺。

佩脫拉克的十四行詩 (Tre Sonetti del Petrarca) 第104首

詩歌原文

Pace non trovo, e non ho da far guerra; E temo, e spero; e ardo, e son un ghiaccio; E volo sopra ‘l cielo, e giaccio in terra; E nulla stringo, e tutto ‘l mondo abbraccio. (我找不到和平,卻無力開戰;我害怕、我懷抱希望;我燃燒,又似冰霜;我飛升於天際,又跌落於大地;我一無所握,卻似擁抱整個世界。)

Tal m’ha in prigion, che non m’apre né serra, Né per suo mi ritien, né scioglie il laccio; E non m’ancide Amor, e non mi sferra, Né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio.(我被愛囚禁,不開門也不緊鎖;既不承認我是他的,也不鬆開束縛;愛不殺我,也不放開我;既不讓我活下去,卻也不肯讓我解脫。)

Veggio senza occhi, e non ho lingua e grido; E bramo di perir, e cheggio aita; E ho in odio me stesso, e amo altrui. (我沒眼卻能看見,無聲吶喊著;我渴望毀滅,卻又求救;我厭棄自己,卻依然愛戀他人。)

Pascomi di dolor, piangendo rido; Egualmente mi spiace morte e vita: In questo stato son, donna, per voi.(我以痛苦為食;帶著眼淚而笑;死亡與生命同樣令我厭憎。夫人啊,因您,我陷於此境。)

樂曲分析

三首十四行詩中最具戲劇性、最不穩定的一首。樂曲以一段激動的宣敘調式樂段(Agitato assai)開場,描繪了詩人內心的騷動不安。接著,E大調的主題出現,一段抒情的、歌劇般的旋律,代表著被愛慕的蘿拉,此主題因其創新地使用了帶有異國情調的增和弦而著稱,增添了一絲「和聲上的刺痛感」。音樂在溫柔的靜思(dolce dolente)與狂暴的激情高潮之間來回擺盪,並以炫技的華彩段和強有力的八度為特色。樂曲的結尾是一種安靜、苦樂參半的順從,結束在一個和聲模糊的和弦上,焦慮懸而未決 。

佩脫拉克的十四行詩 (Tre Sonetti del Petrarca) 第123首

詩歌原文

I’ vidi in terra angelici costumi E celesti bellezze al mondo sole, Tal che di rimembrar mi giova e dole, Che quant’io miro par sogni, ombre e fumi. (我曾在人間見到天使般的品格,見到世間獨一無二的天上之美;因此回憶時既感美好又心痛:如今所見皆似夢、似影、似煙。)

E vidi lagrimar que’ duo bei lumi, Ch’àn fatto mille volte invidia al sole; Ed udi’ sospirando dir parole Che farian gir i monti e stare i fiumi. (我看見那雙美眸曾滴下淚水,曾讓太陽千百次生出嫉妒;我聽見嘆息間吐出的話語,能使群山移動,江河停息。)

Amor, senno, valor, pietate e doglia Facean piangendo un più dolce concento D’ogni altro che nel mondo udir si soglia. (愛、理智、憐憫、勇氣與哀愁,合奏出一種最甘美的和聲,勝過世間一切可聽的音樂。)

Ed era ‘l cielo a l’armonia sì intento Che non si vedea in ramo mover foglia, Tanta dolcezza avea pien l’aere e ‘l vento. (當時連蒼穹都專注傾聽那樂音,枝頭一葉也不曾搖曳,因為風與空氣都已充滿甘美。)

樂曲分析

在經歷了第104首的折磨之後,第123首提供了一個超然、天國般的景象,是一首優美、夢幻、冥想般的作品。調性是溫暖的降A大調,透過運用鋼琴的高音區,以及在伴奏中使用閃爍、漂浮的三連音音型,營造出一種飄渺的氛圍。和聲先進、半音階色彩,創造出一種懸浮、如夢似幻的感覺,旋律寧靜、富有歌唱性,傳達出深刻的平和。

這三首十四行詩不是隨意排列,而是一個連貫的敘事,描繪了愛情的三个階段:虔誠的回憶(過去)、矛盾的衝突(現在)與超然的理想(未來)。第47首回望並祝福愛情的開端,是聖潔化的記憶。第104首則描繪了身處愛情風暴中心時的即時、混亂與矛盾的狀態。而第123首將愛人提升至神聖的層面,成為一個超越紛擾的理想。

但丁讀後感:幻想奏鳴曲 (Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata)

靈感來源

《但丁讀後感》有兩個靈感來源,一個來自但丁(Dante Alighieri)的《神曲》(Divina Commedia),特別是其中的《地獄篇》(Inferno)。但,樂曲的標題「Après une lecture du Dante」(讀但丁之後),卻直接取自法國文豪維克多·雨果(Victor Hugo)的一首詩。雨果的詩歌如同一個浪漫主義的濾鏡,將中世紀的史詩置於19世紀個人英雄式的語境重新解讀。

雨果的詩並非單純描寫地獄有多可怕,更強調一個核心的對比:即使在描寫著充滿惡臭、火焰與絕望的「陰沉深淵」(gouffre sombre),但丁的心中依然有一束來自天堂的「愛的光芒」(rayon d’amour)——這是對他愛人貝緹麗彩(Beatrice)的思念。

樂曲分析

曲式為幻想風奏鳴曲 (Fantasia quasi Sonata):李斯特採用了一種混合曲式,並非嚴格的古典奏鳴曲,而是一個龐大的單樂章結構,借用奏鳴曲式的原則(對比性主題、發展、再現)來組織一段自由的、幻想風格的敘事。

整首長達16分鐘的樂曲,由幾個核心動機巧妙地建構而成:

- 地獄之門:開篇的動機建立在三全音(增四度)之上,這個在中古時期被稱為diabolus in musica(音樂中的魔鬼)的音程,立刻營造出恐懼與詛咒的氛圍 。

- 罪人的悲嘆:第一主題是一段在d小調上騷動不安的半音化樂段,d小調在李斯特的作品中,常與死亡和地獄的意象相連 。

- 受福者的聖詠:與地獄主題形成鮮明對比的第二主題,是一段在升F大調上莊嚴的聖詠式旋律。升F大調則是李斯特用來描繪神恩與天堂之光的調性,這個主題象徵著希望、救贖,或是但丁對貝緹麗彩(Beatrice)的遙望。

李斯特的「主題變形」技法在此達到了巔峰,上述幾個核心動機在樂曲中不斷被重塑,以描繪不同的場景與情感:從罪人們被捲入的絕望旋風,到保羅與法蘭西斯卡的悲劇愛情,再到最終天堂光芒的閃現,以音樂的形式演繹了但丁走出地獄,「重見繁星」(a riveder le stelle)的時刻。

這裡是 RosyArts,一個專注於生活美感的網站。

看更多相關文章?歡迎到RosyArts古典音樂專屬頁面:連結