拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴奏鳴曲是一首浪漫且技術挑戰極高的作品,多年來吸引了眾多鋼琴家。這部作品以其豐富的調性複雜性和情感深度,被認為是鋼琴曲目的高峰之一,此奏鳴曲於1913年創作,並於1931年進行了修訂,因此本文將從創作背景出發,詳述兩個版本的比較。

創作背景

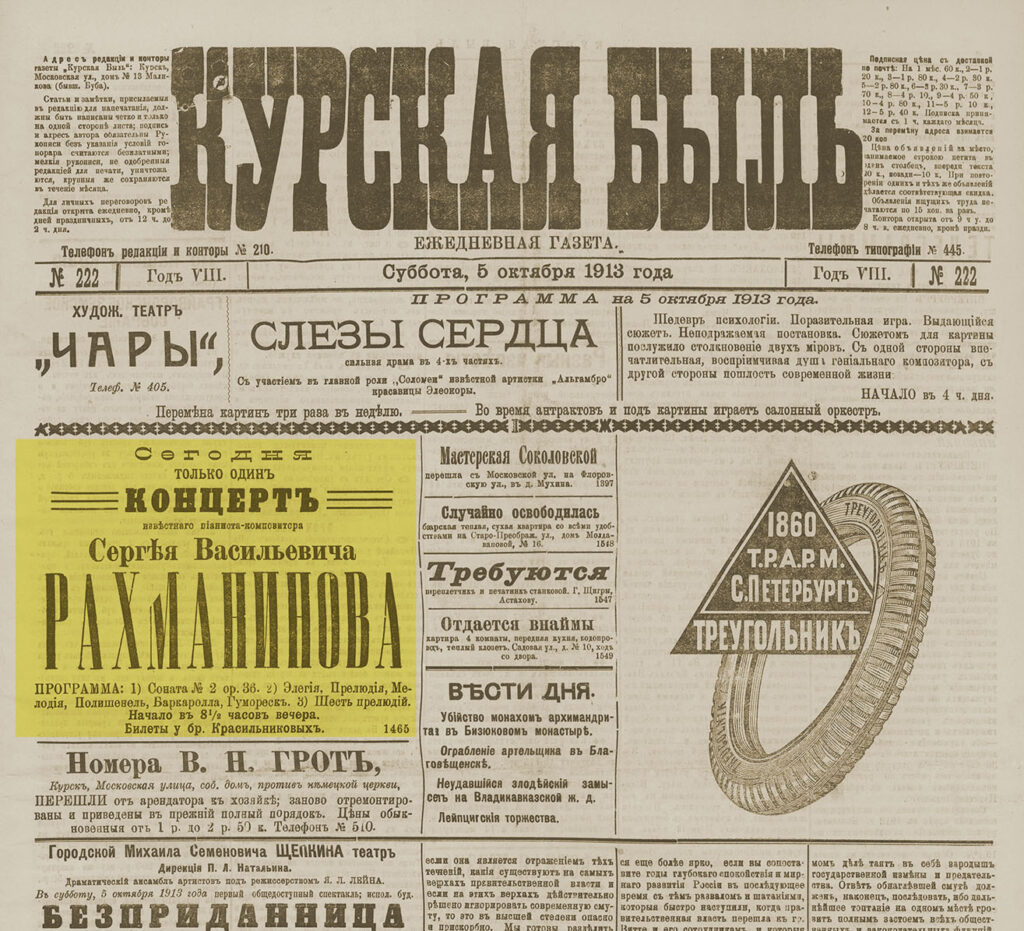

拉赫曼尼諾夫的音樂生涯中,他創作了三首重要的奏鳴曲。這其中包括兩首鋼琴奏鳴曲,以及一首大提琴奏鳴曲。他的第二號鋼琴奏鳴曲創作於1913年,是他對少年時期的好友、醫師馬特維・普斯曼(Matvei Pressmann)的致敬。

這部作品的創作始於1909年,當時他剛完成了第三號鋼琴協奏曲的創作。然而,第二號鋼琴奏鳴曲並不是一蹴而就的作品。他花了四年的時間,他一邊忙於歐陸與美洲的巡演,一邊在德勒斯登與莫斯科之間反覆潤飾,終於在1913年,在德國的德勒斯登完成了這部作品的創作。

拉赫曼尼諾夫在莫斯科的「貝多芬廳」首度發表《降 B 小調第二號鋼琴奏鳴曲》,日期是俄曆 1913 年 12 月 3 日,並親自擔任獨奏。

初版問題

第二號鋼琴奏鳴曲的原始版本在形式上被認為相當複雜,技術上的要求也極高,體現了深厚的浪漫主義情感,將「鋼琴交響化」推向極限:全曲長度接近 25 分鐘,手稿厚達 63 頁,比《第二號協奏曲》整整多出一半篇幅。

但拉赫曼尼諾夫對於他的作品以及來自外界對他作品的評價都十分敏感。他曾經自嘲他的第三號鋼琴協奏曲為「供大象演出的音樂」,是因為這部作品在音樂質地和樂器使用上都相當厚重。他希望在第二號鋼琴奏鳴曲中,用鋼琴來創造出與管絃樂相似的音效。但是,當這部作品在1913年首演時,卻受到了相當冷淡的回應。有評論甚至認為,如果第三號鋼琴協奏曲是「供大象演出的音樂」,那麼第二號鋼琴奏鳴曲則是「供牛演出的音樂」。

初版的曲式採「巨大弧形」:第一樂章發展部長達近 200 小節,動機層層疊加;第二樂章中段更出現三層對位的鐘鳴型和聲;第三樂章置入 22 小節長的炫技卡登薩,把半音階八度、三連音琶音與左手跳躍推到體力極限。這種「濃縮交響曲」式的寫作使不少鋼琴家望而卻步。拉赫曼尼諾夫本人也認為他無法完美地演繹這部作品,因此並未留下這部作品的錄音。

首演隔日,《俄羅斯音樂報》評論家秋涅耶夫認為:「結構龐雜到近乎自縛,但終樂章擁有蒸汽火車般的推進力。」 《報紙評論》(Gazeta Review)則批評發展部「把旋律切碎」;《音樂生活》盛讚終章 coda「讓人想起柴可夫斯基《第五號交響曲》的光輝尾聲」。評價雖分歧,卻同意作品的技術門檻「遠超一般鋼琴文獻」。

1931修訂版的誕生

移居瑞士後,拉赫曼尼諾夫開始「減醣計畫」:

- 刪減 120 小節——主要針對第一樂章發展部、第二樂章中段與第三樂章卡登薩。

- 改寫和聲疊置——將部分三層對位改為雙層,給旋律更多「呼吸空間」。

- 收束動機——強化首尾關聯,使全曲由「鍊狀展開」轉為「圓形回歸」。

拉赫曼尼諾夫私下說,自己「太沉溺於厚重音牆,以至忘了鋼琴需要透光」。1931 版長度縮至約 20 分鐘;首版密集的「鐘聲」和「八度牆」變得較透明,也讓作品更容易登上音樂會曲目單。

霍洛維茲的影響

1938 年夏天,拉赫曼尼諾夫在紐約州 Bluffs 度假屋與 35 歲的霍洛維茲共度數週,兩人從早餐後「讀譜到深夜」。霍洛維茲嫌 1913 版「太多」、1931 版「太少」,提議把最炫技的段落保留,同時採納修訂版的精簡架構。作曲家因欣賞這位年輕人的「鋼鐵般八度與火山般熱情」而爽快答應,並簽下手寫備忘:「霍洛維茲可自由調配此曲。」結果就是 1940 年由 Leeds Music 出版、如今俗稱的「霍洛維茲版」:以 1931 版為基礎,在四處「縫回」1913 版的卡登薩、對位段及雙音跑句。

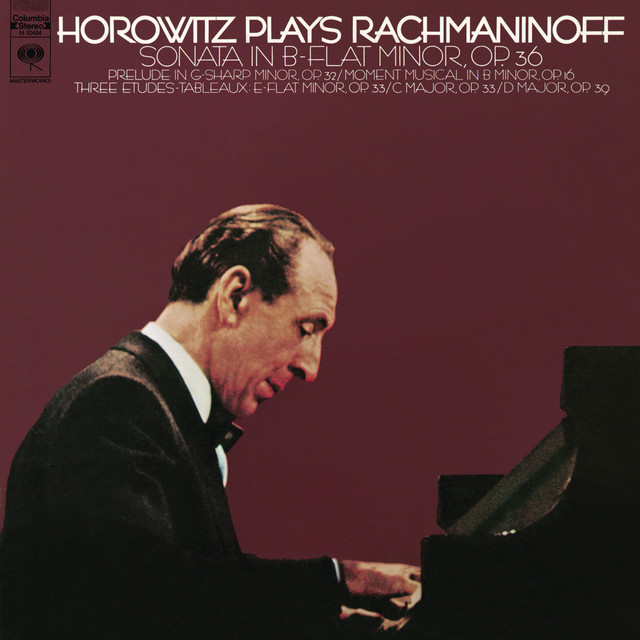

霍洛維茲在 1968 年(RCA)、1977 年(Columbia)、1980 年(EMI)三度錄音,每次速度、動態、裝飾音都不同,堪稱研究「詮釋演變」的範本。

後來的演奏與錄音

由於原始版本的音樂思想複雜,大部分的演奏者都認為無法完全掌握其結構和技巧,因此現在真正演奏原始版本的錄音並不多。大多數的鋼琴家都傾向於演奏1931年修訂的版本。然而,由於拉赫曼尼諾夫同意霍洛維茲修改奏鳴曲後,許多鋼琴家也躍躍欲試,想將原始版本和修改版本進行拼貼,形成這部曲子在演奏上的另一大特色。

| 年代 | 主要錄音 / 版本 | 聽點 |

|---|---|---|

| 1960 | 范・克萊本(RCA,1913 版) | 巨大歌唱線條,俄派踏板運用厚實;但被批評「浪漫得近乎臃腫」。 |

| 1987 | 理查・古德(Nonesuch,1931 版) | 強調結構簡潔,音色近莫札特式透明。 |

| 1990 | 阿胥肯納吉(Decca,霍洛維茲版) | 採 1931 骨架+1913 卡登薩,動態對比劇烈。 |

| 2013 | 路易斯・露西歐(Hyperion,1913 版) | 使用 Henle 原典,細節清晰,顆粒感精準。 |

| 2023 | 王雅音(Chandos,1931 版) | 低音位置減速、顆粒細膩,展現「精緻而仍保粗獷靈魂」的新俄派美學。 |

可見三種版本在舞台與唱片市場各有擁躉:1913 版供「原典派」追求極限,1931 版成為主流,霍洛維茲版則滿足「兼得張力與精簡」的需求。

兩版本樂章比較

| 1913 版 | 1931 版 | |

|---|---|---|

| 第 1 樂章 Allegro agitato | 發展部約 198 小節;大量二度、三度平行雙音,左手八度 ostinato 疊加鐘鳴。 | 刪掉 68 小節重覆,雙音段改寫為單線琶音;主題回顧位置前移,結構更對稱。 |

| 第 2 樂章 Non allegro – Lento | 中段三層對位:上聲部呈示主題變形,中聲部做鐘鳴,下聲部分散和弦。 | 對位縮減為兩層;中聲部改為和聲填充,旋律線條更突出。 |

| 第 3 樂章 Allegro molto | 22 小節cadenza:右手八度半音階+左手重覆低音;尾聲以 ff 八度琶音沖頂。 | 移除華麗的cadenza,改在主題再現後直接進入尾聲;加重終結和聲的層次對比,維持戲劇張力。 |

結語

在探討拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴奏鳴曲的兩個版本中,我們可以見證到一位偉大的作曲家如何在創作的過程中進行自我反思和修正。從1913年的原始版本到1931年的修訂版本,這部作品經歷了從浪漫豐富到清晰精練的演變。

這兩個版本也提供了演奏者極為寬廣的演繹可能性。他們可以選擇追求原始版本的浪漫主義狂放與情感的深度,或者可以選擇修訂版本的形式感與音樂語言的清晰性,也可以在霍洛維茲的引領下,將兩個版本巧妙地結合,創造出獨特的詮釋。

歡迎接著閱讀:拉赫曼尼諾夫 第二號鋼琴奏鳴曲 5版本比較 | RACHMANINOFF’S PIANO SONATA2

看更多古典音樂相關文章?歡迎到RosyArts古典音樂專屬頁面:連結

IMSLP:連結